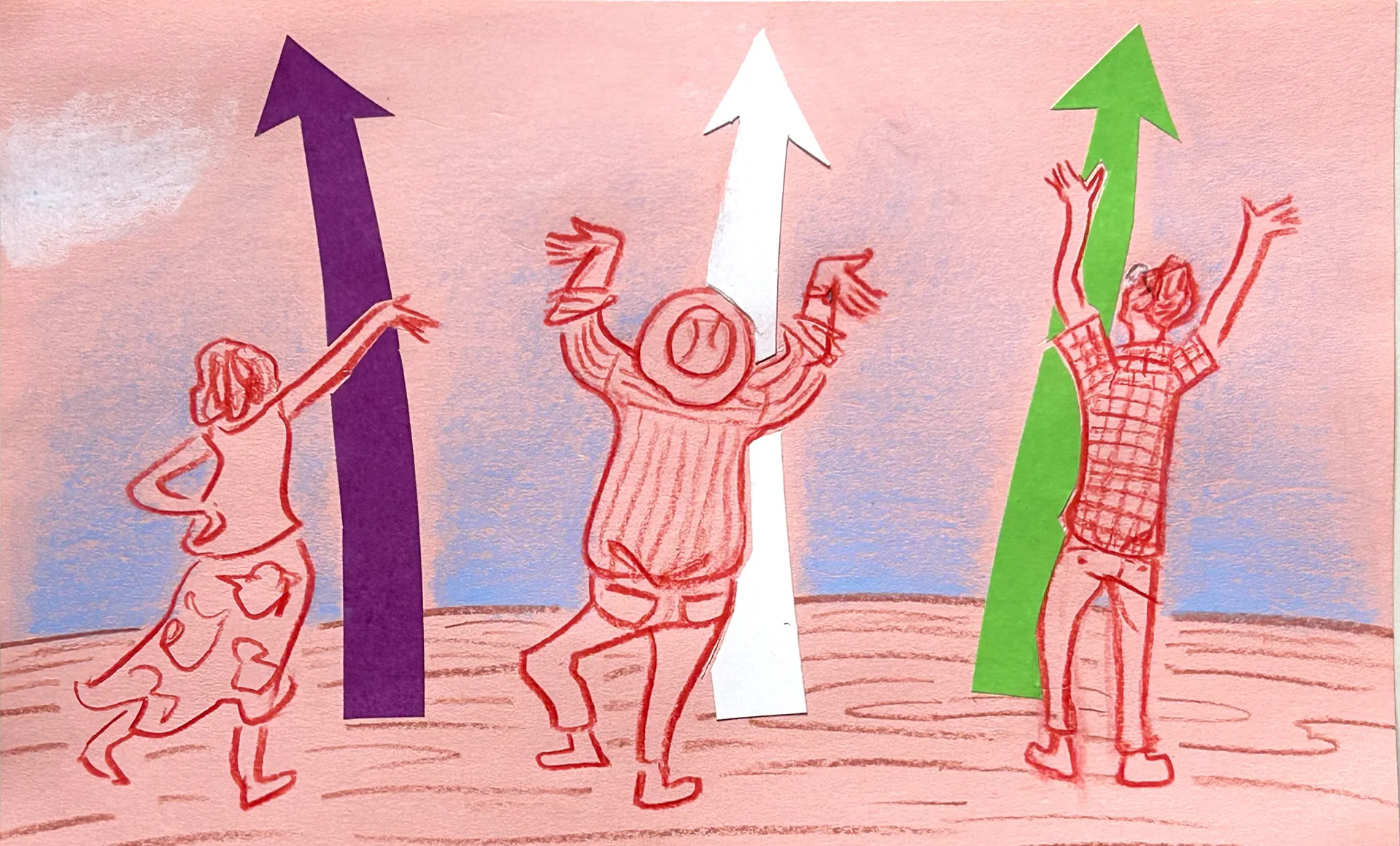

朝、北海道から、立派なアスパラガスが届いた。緑、紫、白。3色のアスパラガスは、空に向かって勢いよく伸びた矢印のような先っちょをしている。張りのある茎はそこに歯を立てるときの快さを簡単に想像させてくれる。

盛田幸はしばらくそれを眺めていた。さて何をつくろうか。どうやって食べたら美味しいかしら、と。

緑、紫、白のそれぞれ、少しずつ調理方法が違う。白が一番、手がかかる。皮を剥き、しっかり火を通す。しかし、皮からも良いだしが出るのである。

「あの高級品と合わせてみるか」

今日、来れた人はラッキーだなあと、にんまりした。

「今日だけ、限定です。北海道からアスパラが届きました」

Instagramのストーリーにだけアップする。

そういえば、いつぞや、今は凛花の夫である大城クンに、アスパラベーコンをつくったなあと、思い出した。

「まさか、あのときのあの彼がなあ」

アスパラには何か、楽しい未来が潜んでいる気がする。それはきっと、アスパラが太陽に向かって素直に伸びるからだろう。

🥂Glass 1

金曜日の夜だった。

「アスパラに呼ばれたよ」

美味しいものには目がないセルジュと吉田がそういって入ってきた。吉田は結婚してからとみにこざっぱりとして、今日も襟にアイロンがピシッとかかったチェックのシャツを着ていた。銀縁だったメガネも、縁無しの丸い形になっていた。

「吉田さん、オシャレになられましたよねえ」

幸はそれが失礼かどうか判断しないうちに、そう口に出していた。その言葉に、吉田は顔をくしゃっとさせて照れた。

「そうかな」

セルジュがたたみかける。

「いやね、吉田夫人はセンスがいいんだよ。彼の本質的な良さを見抜いているんだよね」

「… なんか、今日、居づらいな」

吉田はますます照れた。セルジュは彼の肩を叩いた。

「そういうときはね、素直にありがとう、っていう方がかっこいいんだよ」

幸は微笑んで、アスパラに話を逸らした。

「どうやって召し上がりますか。生でサラダにもできますし、さっと茹でてタルタルソースもいいし。フライパンで転がし焼きにして溶かしバターをかけてもいいし。ハムと半熟卵と合わせても」

「ウーララー。…全部食べたいね」

セルジュは両の手のひらをフランス人のように上に掲げて、困ったという表情をした。

「二つくらい、なんかやってみますね」

「任せたよ。あと、グラスで泡が飲みたいね。カバとかあるかな」

「サイじゃないけど、カバはありますよ」

幸はちょっとふざけてフルートグラスを二つ用意した。

- <<前のページ

- 1/3

- 次のページ>>