- HOME

- 連載読み切り短編小説『香りの記憶』

- 第2回『LOTUS PLACE』

《1》

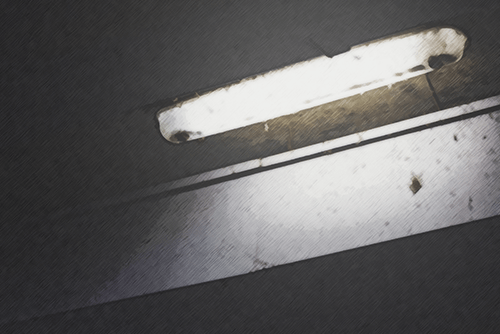

蛍光灯が煌々と照らしていることが、かえってその場所を暗くしている。

22時過ぎのデリー空港は、野犬がのろのろとうろつき、見えない人間が影のように幾人もいるような気がした。

うっすらと、マサラと獣の匂いが漂う。

「はあ、、、もう、やられたなあ」

フォトグラファーのエリカが、ショートカットの頭を振って、やりきれないというふうに黒いカメラバッグのジッパーを勢いよく閉じた。

ライターの友里江は悔しそうにまだ書類を握りしめている。

今しがた、エリカが税関で引っかかった。ライフルを肩に下げ、ベレー帽をかぶった税関の男に「カメラを2台持ち込むなら300ドルよこせ」と言われたのだった。迎えに来ていたコーディネーターのガウリと友里江が必死に交渉し、180ドルにまでは下がったのだが。ガウリは日本に7年留学したことのある29歳。編集者の紹介で、インドにいくなら彼女に任せればよいと言われていた。

彼女はニコニコと黒い瞳で笑った。きゅんとくびれた腰、浅黒い肌と漆黒の髪はどう見てもインド人だが、実に流暢な日本語をしゃべった。

「彼らは理由はなんでもよいのです。まあ、自分のボーナス稼ぎね」

「だって公務員でしょう?軍人?…ひどすぎる言いがかりですよね」

エリカはまだ納得できないという顔だ。

友里江はキャリーバッグのポケットにさっき払ったお金の領収書をねじ込むと、気持ちを切り替えようと、まだぐずぐずしているエリカの肩をぽんと叩いた。

「大丈夫。もしこんなことがあったら請求して、って編集部に言われてるから。郷に入れば郷に従え。しょうがないわよ」

ガウリはニコニコしながら、自分の車に二人を乗せた。

空港の外にも野犬がいた。

車が走りだすと、真っ暗な道路の脇に、裸足で歩く人が見えた。一人で荷物をもつ人。子どもを抱きながら歩く人。ヘッドライトの光が時折、その黒い顔のなかにはっと発光するような目を照らし出す。

「みんなどうして歩いているんですか。こんな遅くに」

友里江がその姿を見送りながら言うと、ガウリは静かに答えた。

「家に帰るんですよ。あの丘を見てください。いくつも家があるでしょう」

彼女が目で指した右手の丘の上には、テントのような、掘建小屋のようなものが並んでいるようだった。

「あんなところに…」

「交通機関はないですから。2時間、3時間、歩いて仕事場に行って、帰るのです」

灯りもなく、ただ息をひそめるようなあの場所に。

友里江はつぶやいた。

「そうまでして帰りたいと思える家があるなんて… 幸せかもしれない」

ガウリはやっぱり答えなかった。

興奮して疲れたのだろう。スースーと、エリカの寝息が聞こえてきた。

- <<前のページ

- 1/4

- 次のページ>>