- HOME

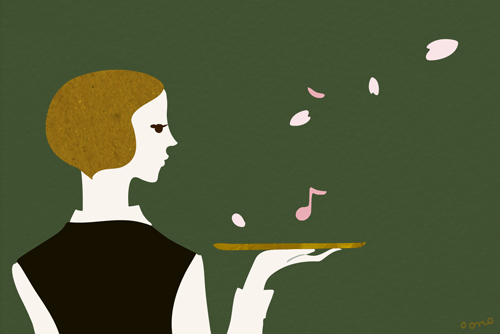

- 連載読み切り短編小説『香りの記憶』

- 第9回『桜坂降りるまで』

《1》

春は、真っ先に風の匂いを変える。

スペイン大使館へと続く坂の桜は5分咲きになり、初々しい花の香りをふわりと漂わせていた。

沢渡亜未はその香りを深く吸い込んでから、店へと急いだ。そこにほど近い、アークヒルズのカフェで働いて、もうすぐ1年になる。

夜はいくつかのライブハウスでピアノを弾いているが、お金を貯めて夏までにはニューヨークへ行こうと考えていた。とりあえず、友人を頼って1ヶ月。できれば、もう少し。30歳になる前に、どうしても本場のジャズを体験したかったのだ。そうして、その後の自分がどうするのかを考えてみたかった。

ウェイトレスをしながらも、頭のなかには時々、曲が流れる。

その曲は、日によって移ろい、季節とともに移ろっていく。そして、そのときの気持ちとともに。

水曜日の昼間のそのカフェは、近隣に勤める外国人客が集まっていた。

11時半頃になるとその日も、5人ほどの欧米人のビジネスマンのグループがやってきた。

彼らはランチをしながらミーティングを始めた。

しかし「輪に入れない」人っているのだな、と、亜未はそのうちの一人の男性に気づいた。外国人でも仲間ハズレってあるのだな、と。

その違和感は、亜未のなかに幼い頃の記憶を漂わせた。とたんに、頭のなかに流れているメロディがマイナーコードになった。

一人だけ、会話に入れずニコニコしている男。ゆるくウエーブのある長めの髪のその男は、ギリシャの彫刻のようなはっきりした骨格で、そのテーブルで違う空気を漂わせていた。濃紺のスーツに、一人だけ細い黒いネクタイをしている。

それだけでもなぜかふざけているような感じがするのは、ほかの男性たちがレジメンタルや水玉の普通のネクタイをしているからだけだったのかもしれない。

明らかに、彼だけが浮いていた。他の話をする男たちの顔を交互に見つめるが、誰も彼とは目を合わさない。

白ワインをボトルでオーダーされたので、亜未は氷の入ったクーラーから何度かワインをサーブしにいった。見るともなく、その彫刻のような男に目がいく。彼は亜美がグラスにワインを注ぐと「ありがとう」と言って、口元だけで微笑んだ。

亜美はその目をじっと見た。古い樹木の皮の色のような、その先につく深いグリーンの葉のような色の目を。この人は何人なのだろうと、素朴に思った。

そのうち、一番神経質そうなてっぺんまでおでこの男がこっちを向いて言った。

「L'addition s'il vous plaît!」

その隣にいた太った赤ら顔の男が笑って通訳する。

「オカンジョーシテクダサイ」

フランス人か。

口のなかでつぶやいて、亜未は笑顔を作り、そのテーブルへ向かった。

黒いカードを預かり、おでこの男のサインを確かめて、Thank you、と微笑んだ。

彫刻のような男は最後に立ち上がり、皆の後ろから歩いていった。

新入りなのかなあ、と、亜未はその背中を見送った。

テーブルを片付けようとふと見ると、コートから滑り落ちたのか、椅子の上にスマートフォンがあった。

亜未はそれを細い指でつかむと、慌てて彼を追いかけた。

「Excuse me! Is it your’s?」

「Oh,thank you! ありがとうございます」

彼は亜未の一重の黒い瞳をじっと見て言った。思わず、亜未は口にしていた。

「See you next」

嬉しそうに、彼はスマートフォンをおでこのあたりに掲げて頷いた。

- <<前のページ

- 1/4

- 次のページ>>