- HOME

- スペシャルインタビュー「今、かぐわしき人々」

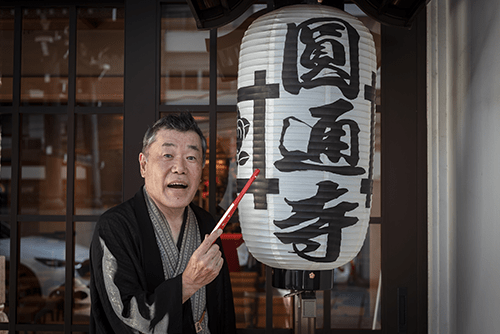

- 第174回:桂雀々さん(落語家)

《2》落語とのめぐりあい。笑われる芸から笑わせる芸へ。

一人喋りから落語へ。そのきっかけは、ある日、なんの気なしにチューニングを合わせたラジオから流れてきた『狸の賽(さいころ)』という噺でした。

ある博打うちの男に昼間に助けてもらった狸が、夜、さいころになって恩返しするという噺。

「それを学校でやったときに先生まで褒めてくれて。僕はその時に、笑われる側から笑わせる側へと自分が変わろうとしていることに気づいたんです」

素人番組でも落語を披露するようになった雀々さん。そしてある時、落語好きの先輩に連れて行ってもらった米朝一門の勉強会で、師匠となる人と運命の出会いをすることに。

「『プロを見に行った方がいいよ』と誘われて。それまでリアルで見たことがなかった。枝雀師匠が出て来られたとたん、その雰囲気に吸い込まれていくような気がしました。その頃の僕に芸というものがわかったかどうか微妙ですが、とにかく精神的に救われるような気がしたんです。それまで人の顔色を見ながらおどおどして生きていたし。枝雀という人が醸し出す、おおらかさ、優しさ、天衣無縫さ。そういうものに魅了されてしまったんですね」

このインタビューの日、港区赤坂・円通寺で催された独演会の『景清』の枕で、枝雀師匠が自分に蕎麦とラーメンの啜り方を教えてくれたという小噺を披露されていました。

「鉢を熱いからこうもつ。割り箸を口で割る。ずずずず。あーっ… これがラーメン」

「はい」

「次、蕎麦いくで。鉢をもって、ずずずず。あーっ… 」

「はあ… 」

「な、わかるか」

「…」

「… おんなじやろ」

まるで、目の前に枝雀師匠が生き返ったかのような空気がありました。その間合い、声色、若い頃より雀々さんは明らかに枝雀師匠に似てきています。

「東京には40代でいくか、50代でいくか、と、考えていました。結局、51歳で出てきました。師匠が他界して、もらったエッセンスをどんだけ広めていけるかな、と。それで、行ったり来たりも簡単な距離ですけれど、ちゃんと住んで、土地の空気感を体感して落語をやっていきたいと思ったんです。閑静な住宅地やなくて、近場に商店街があるところがええな、と」

思ったような場所が見つかり、東京暮らしは楽しくなりました。

「東京は落語が大事にされている感じがします。密度が濃いし、意外な出会いもある。むしろ上方も江戸も関係なく、噺を楽しんでもらえますね。ただ東京は広いですねえ。『TOKYO23区行脚ツアー 桂雀々独演会 雀々ぼっち』で、23区回らせてもらって、つくづく思いました。手応えのあった場所で、来年またやろうと思っています」

落語家として、まだやっとスタートラインに立ったという雀々さん。

「噺家は60歳からがスタートのような気がする、と師匠に言われました。16歳のときに内弟子に入りましたから、その時は気が遠くなるような先やな、と思ったんですけど。60歳でやっとスタートライン。なんか今はわかります」。