- HOME

- スペシャルインタビュー「今、かぐわしき人々」

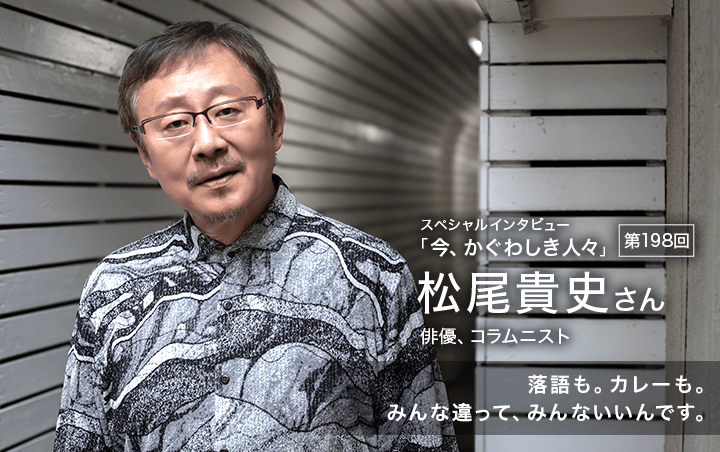

- 第198回:松尾貴史さん(俳優、コラムニスト)

落語も。カレーも。

みんな違って、みんないいんです。

俳優、著述家、ラジオ・パーソナリティー。さまざまな仕事をさらりとこなし、唯一無二の存在感を醸す松尾貴史さん。その仕事のなかでも今回はカレー店のことと落語について伺いました。「みんな違って、みんないい」という考え方は、松尾さんが携わるすべてのことに生きているようです。

《1》好きな個人店が閉店していく寂しさ、悔しさが自分の店を開こうという動機に

渋い役を演じることもあれば、モノマネで笑わせる。博学で洒脱な文章を書けば、辛辣な意見も語る。さまざまな表現方法を使いこなす松尾貴史さんは、俳優、著述家として特に有名です。

しかし2009年に「カレー屋さんを開く」と話題になったときには、驚いた人も多かったのではないでしょうか。

下北沢、般°若(パンニャ)。当時はまだ珍しかったスパイス・カレーの店には、美味しいものを常に探しているような人たちがこぞって押しかけ、今も人気が続いています。

そもそも、松尾さんのカレー好きはどこから始まったのでしょうか。

「僕が生まれ育ったのは神戸なので、インド人が多い場所だったというのはありますね。だから、本格的にスパイスを使ったインド料理店も当時からありました。それと同時に、大阪よりも横浜よりも洋食の文化のウエイトが大きかったんじゃないかと思います。そういうところに自分の味覚の原点があるんです。一方で、子どもの頃、うちの両親が夜に働きに出ていましたから、キッチンのテーブルの上に500円札が1枚置いてあって。それを持って街に出かけて、何か食べて、お釣りを置いておくというような生活だったんです」

多国籍でおおらかな神戸の街で、少年時代の松尾さんは、一人で外食することを覚えました。そこで一番記憶に残っている店が、あるカレー屋さんでした。

「しっかりと記憶に残っているのは、神戸カレーショップという店でした。そこはカウンターだけで、暗い感じの内装の店。普通のカレーが80円。ビーフカレーが100円。タクシーの初乗りが80円の時代ですから、そんなもんですよね。ところがある日突然、その店はなくなってしまったんです。忽然と」

松尾さんは中学生になる頃まで、その店を探し続けました。

「子ども心に、近所に移転してるんじゃないかと思って、探し回りました。店の事情なんていうことが当時の僕の頭にはなかったから、絶対、近くでやっているに違いないと。でも全然見つからなくて、結局、それ以降、噂にも聞いたことはないんです。だからそのときの残念さがすごく残っていて」

その後、新たなカレー屋さんとの出会いがあったのは、引っ越した先の西宮市でのこと。

「中学2年のときに隣の西宮に引っ越して、西宮北口の駅前にあるいとこの友達がカレー屋さんに連れて行ってくれたけど、最初は不味いなと思いました。2回目に連れていかれたときも嫌やったけど、なぜか3回目は自分から進んで行くようになっていました(笑)。その店も僕が仕事を始めた後くらいに閉じてしまった。ご高齢な夫婦がやっておられたんですね。個人店がなくなる悔しさ、寂しさみたいなものがまたすごく残りました。同じ味を再現している人がたまたまいて、最近でも兵庫県立芸術文化センターで芝居をやったりすると食べに行っています。その店自体はもうないので」

そこにあるはずの店がなくなる寂しさ。東京でもそんな出来事がありました。

「初めて仕事で東京へ出てきたとき、広告代理店の人に日本橋室町に”インド風カリーライス”という店に連れて行ってもらったんです。『やる気が出るから食わせてやる』と言われて、食べたら本当にやる気が出たので、もうびっくりして。そこも辛いカレーでした。それで、朝、帯番組をやっていた頃には、週に3回くらい、帰りにそこに寄っていました。でも、そこも2007年ぐらいに閉店してしまった。またその味を再現しようという人たちがあっちこっちで実験したりしていました。銀座や湯島にある”デリー”という名店の社長も、再現すると言って食べさせてくれたりしましたんですが。でもやっぱりね、僕のなかには個人店のカレーが閉まる悔しさというのが妙にあって。だから、2009年に自分のカレー店を始めたというのも、多分、その積年の恨みがあるんじゃないかと。だから、できるだけ長く続けようと思っています」

松尾さんのお店の名前は「般°若 PANNYA CAFE CURRY」と名付けられました。

「インドの古代の言葉で叡智を意味するパーリ語という言葉のパンに、サンスクリット語のマハーがついて、パーラーミーターという言葉が生まれたんです。「大いなる叡智を今から授けよう」というお経の言葉になったんですね。それを三蔵法師が、摩訶般若波羅密多、という漢字にした。昔、親戚のおじさんから『店をやるなら半濁点がついて、ん、がついてるのがいい』と言われたので、パンニャ、はちょうどいいなと。それでそういう名前にしました」

今年3月、その店は、15周年を迎えました。

- <<前のページ

- 1/3

- 次のページ>>