- HOME

- スペシャルインタビュー「今、かぐわしき人々」

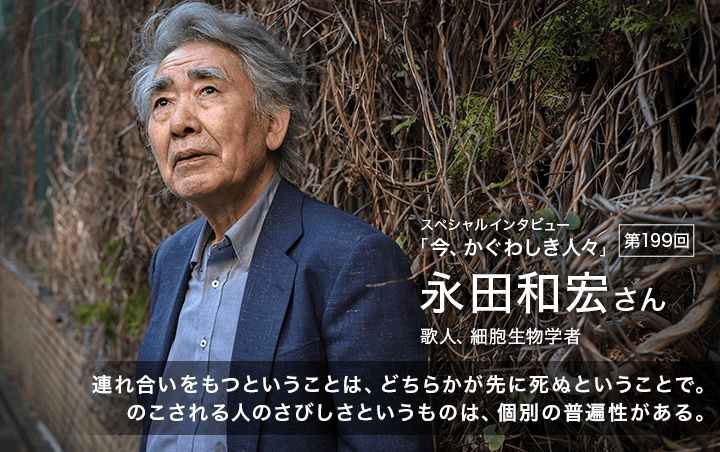

- 第199回:永田和宏さん(歌人、細胞生物学者)

連れ合いをもつということは、どちらかが先に死ぬということで。

のこされる人のさびしさというものは、個別の普遍性がある。

「与謝野晶子の再来」と言われた天才歌人、故・河野裕子の夫であり、自らも現代を代表する歌人の一人である永田和宏さん。彼は一方で細胞生物学者としての顔ももち、京都大学、京都産業大学の名誉教授でもあります。

河野さんと永田さんが交わした書簡は300通を超え、河野さんが永田さんを詠んだ歌は500首以上、永田さんが河野さんを詠んだ歌は400首以上。

心を重ね、歌わずにはいられなかった二人の人生は、何冊もの本になっています。河野さんが亡くなって13年経ち、永田さんは『寄り添う言葉』(集英社・インターナショナル新書)で、作家の小池真理子さんら「連れ合いを亡くした」3人や多くの患者を看取ってきた医師の徳永進さんと対談をしました。

亡き人をどう思い、その存在をどこにおいて、どう生きていくか。そこには本音、心根からの言葉が並んでいます。

《1》同人誌『幻想派』で河野裕子さんと出会った

1992年春、柄本佑さん主演でNHKでドラマ化された『あの胸が岬のように遠かった』は、永田和宏さんの同タイトルの著書が原作です。これはまさに永田さんが河野裕子さんと出会い、命がけで愛しあい、傷つけあいつつも遂には結婚するに至った物語。原作には実際の河野さんの日記と、二人が交わした手紙がたくさん出てきます。

「僕の役を柄本さんがやってくださって。今は(大河ドラマ『光る君へ』で)藤原道長になっちゃったけどね(笑)。一度、ロケを見に行って、一緒に飲みましたが、いやあ、強い強い。飲んでもまったく変わらない方でした」

そう軽やかに笑う永田先生ですが、ひとつひとつのお二人の歌は、いつもぎりぎりの瀬戸際の場所にいるような情熱に満ちています。

夕闇の桜花の記憶と重なりてはじめて聴きし日の君が血のおと

河野裕子『森のやうに獣のやうに』

あの胸が岬のように遠かった。畜生! いつまでおれの少年

永田和宏『メビウスの地平』

あまりにも誠実に、確かめ合いながらひかれあっていった二人が出会ったのは、まだ永田先生が京都大学の学生だった頃。

「僕はちょっと変わったところがあって、京大に入るより、旧第三高等学校に入りたかったんですよ。バンカラに憧れていたんです。袴を履いて、下駄をつっかけ、吉田山に登りたかった。だから合気道部に入ったんですが、入ってみたら、初段にならないと袴は履けないということがわかりました。割とスポーツはやっていたので、次はバスケットボール部に入りましたが、みんな背が190センチくらいある。どうもレギュラーになれそうもないのでやめました。ぼーっとしていた頃『京大短歌会』というポスターを見つけたんです。三高時代を感じさせる楽友会館というところに集まれと書いてある。高校時代、新聞の歌壇で一首は佳作、一首は特選になったことがあったので、ちょっと自信があった。でも入ってみると、当時でも難解と言われていた前衛短歌の世界だったんですよ。『このなかの誰かを知っていますか』という当時の有名歌人の名前もまったく知らなかった。それで、3回ぐらい出たけど全然わからないので行かなくなりました」

そこで短歌会とも遠ざかった永田さん。しかし、会の呼びかけ人だった藤重直彦さんから「もう一回出てこないか」と電話がかかってきました。

「もう一回、という言葉になんだかひかれましてね。それで、3ヶ月に1回課題が出るんだけど、それで自分の歌をつくって行ったんです。そうしたら、不思議なことに、今度はみんなの歌が少しわかるようになっていたんです。自分の歌の何がダメなのかもわかった。歌のことを寝かせていたことがよかったのかもしれません」

自転車で帰る途中、バス停で、大きな出会いがありました。

「京都大学の教養学部の教授ですでに有名歌人だった高安国世先生がバスを待っておられたんです。僕は思わず、歌がうまくなるにはどうしたらいいですか、と、とんちんかんな質問をしましてね。そうしたら『塔』にお入りなさい、とおっしゃったんです。当時、高安先生が主宰しておられた結社でした。それで、しばらくしてそこに入って、1967年7月号の『塔』に、初めて僕の歌が5首掲載されました。それが出た頃、河野裕子と出会うことになったんです」

当時、河野裕子さんは京都女子大の2年生。立命館大学など他大学の学生短歌会の学生も集まり「幻想派」というのをつくったのがきっかけだったようです。

「当時、彼女には好きな人がいたようでした。そこへ僕が現れて、だんだんお互いに惹かれていった。亡くなってから当時の日記が見つかって、読み始めると、僕より前に出会っていたその男性に対してのある種の一途さも迫ってきて、素直に感激しました」

あるときは、永田さんに会って、その自分の複雑な葛藤に耐え切れず、倒れてしまったこともあったという河野さん。二人の想いはどう結実したか。その刻々が、日記となり、歌となっていったのでした。

やがて二人は結婚。仲人はあの日、バス停で会った、高安国世さんだったそうです。

- <<前のページ

- 1/3

- 次のページ>>