- HOME

- スペシャルインタビュー「今、かぐわしき人々」

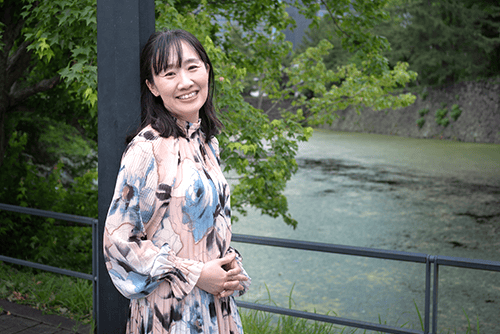

- 第209回:永井紗耶子さん(作家)

何時代のどんな人も、変わらないんですよ。

昔の人も同じなんだというのを見つけると、すごく嬉しくて。

『木挽町のあだ討ち』で直木賞を受賞した永井紗耶子さん。江戸の世を描いても、そこに生きる人々がまるで隣にいる人のように感じるのは、筆力という以外ありません。江戸という時代との出会い、そして時代を超えて人を書くことができる永井さんが大事にしていることを、包み隠さず語っていただきました。

《1》歌舞伎の終演直後の奈落へ。いつかこういうものを書きたいと思った

新聞記者からライターへ。インタビューを中心に様々な雑誌で執筆していた永井紗耶子さんが、小説を描き始めたのは、2009年頃のことだったそうです。

「リーマンショックの前後、雑誌も休刊が増えたりして、仕事が減ったんです。それで、もともと小説家になりたかったことを思い出し、一念発起して、コンクールに応募し始めました。デビューは2010年、『絡繰り心中』で小学館文庫小説賞をとったことです。この賞は今はもうないんですが、受賞作を書籍化をしてくれる賞でした。その頃、『のぼうの城』がヒットしていて、ひょっとしたら小学館には時代小説の受け入れ体制があるかもしれないなと思ったんですね。それまではぼんやりと小説家になりたいと思っていたのですが、そこで一気に仕事にしたいと思うようになりました」

それまでやっていたライターの仕事も楽しんでいたという永井さん。

「ライターを辞めたかったわけじゃなかったんです。ずっと兼業でやっていたのですが、2018年頃から小説の仕事をいただくことが増えてきたので、ちょっとずつシフトしてきたという感じです」

とはいえ、2020年には『商う狼 江戸商人 杉本茂十郎』で本屋が選ぶ時代小説大賞、翌年は同作で新田次郎賞を受賞。2022年には『木挽町のあだ討ち』で、直木十三五賞を受賞しました。

いずれも舞台は江戸時代。

「もともとは、平安時代や中世を描きたかったんです。でも江戸時代は読者の数が圧倒的に多いので楽しくて。落語はずっと聞いていたので、市井の話だし、言葉の言い回しなどはそういうところで得てきたところがあります。『日経エンタテインメント』という雑誌で当時まだ市川染五郎さんだった松本幸四郎さんに初心者のための歌舞伎講座のような連載をしてもらっていて、それを担当していたこともあり、そこで教えていただいたことも多いです」

取材を重ねるうち、衝撃的な体験がありました。

「連載の最後に香川県の琴平町でやる金丸座に行くことになったんです。1泊で行って、行った日に夜の部を見て、翌日、昼の部を見て帰るという強行スケジュールだったんですが。それで芝居終わりで、松竹の方に片付ける前に奈落を見せてあげると言ってもらったんです。芝居終わりの奈落って、まだみんなが走り回っている最中です。そういう時に見学できることは滅多にありません。それを見たら、あまりに活気があって、かっこよくて。『女殺油地獄』という演目だったので、まるで殺人現場を見てしまったような(笑)。舞台裏の感じも含めて、いつかこういうのを書きたいなと思いました。東京へ戻って編集者に話すと『そんなに好きなら歌舞伎の話を書いてみたらどうですか』と言われ、連作短編を書いて、通して読むと浮かび上がるものがある、というようなものを提案しました」。

- <<前のページ

- 1/3

- 次のページ>>