- HOME

- スペシャルインタビュー「今、かぐわしき人々」

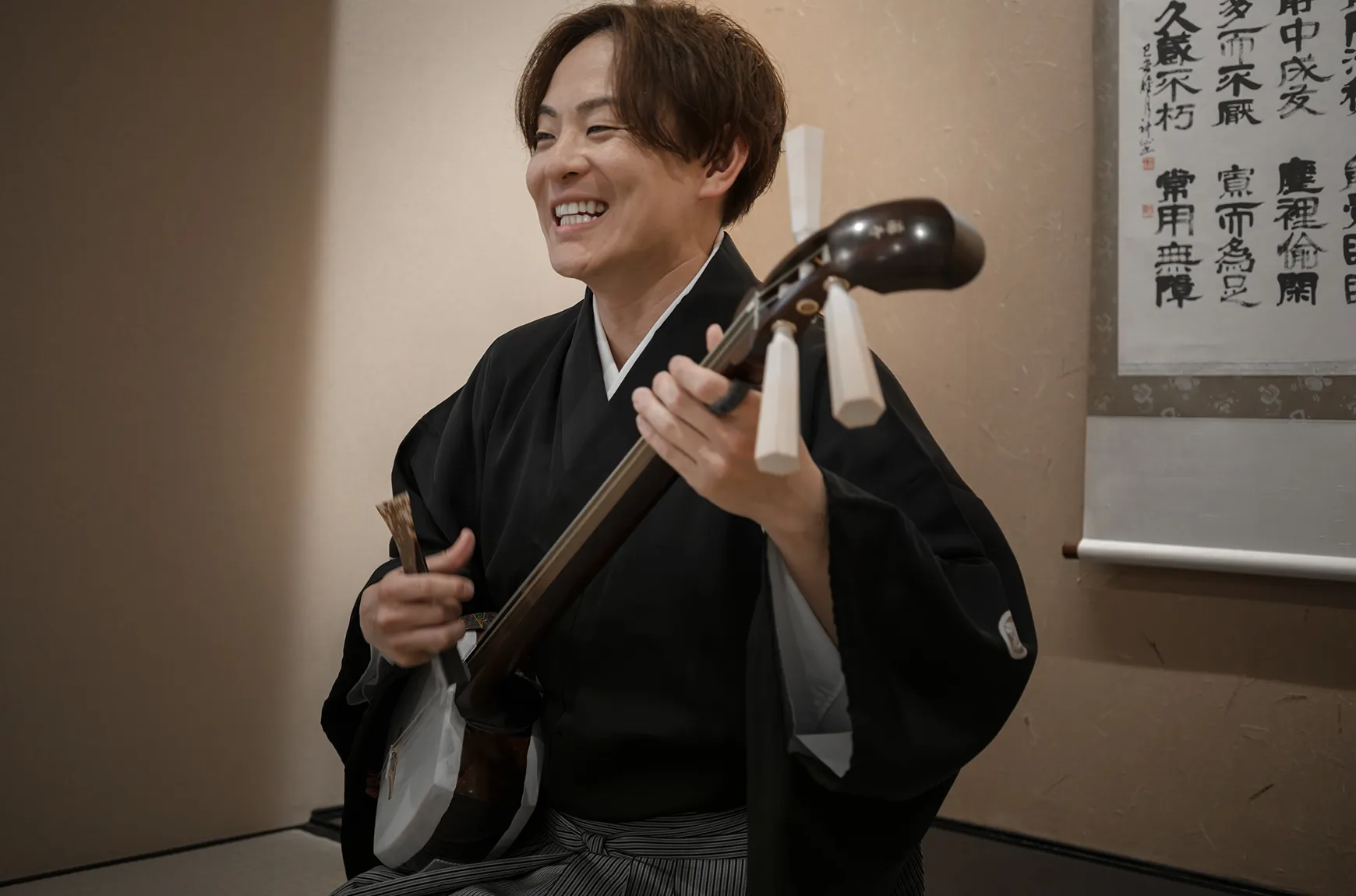

- 第251回:浅野祥さん(津軽三味線演奏家)

三味線を弾いていなかったら見られなかった光景がある。

『芸は身を助く』とは、そうして人生の糧になるということ

本当にすごい人というのは、偉ぶることなく、軽やかで他人にやさしい。津軽三味線演奏家、浅野祥さんは、まさにそんな人だ。津軽三味線全国大会の最高峰A級部門に14歳で初優勝。16歳で3連覇を達成した史上最年少チャンピオンとなり、ジャンルを問わず、世界のトップアーティストとセッションを続けている。津軽三味線と民謡を教えてくれたお祖父様のこと、慶應義塾大学総合政策学部卒業という異色の学歴についてなど、爽やかに語ってくれた。

《1》祖父が教えてくれた津軽三味線と民謡。僕にはウルトラマンぐらいかっこよかった

日本の民謡から、ロック、ポップス、ジャズ、クラシックまで。ここまで多岐にわたって津軽三味線で弾くのは、おそらくこの人一人だろう。

浅野祥。津軽三味線全国大会の最高峰A級部門に14歳で初優勝し、16歳までに3連覇を達成した天才少年は、その楽器の可能性を世界へと広げていっている。

宮城県仙台市生まれ。もともと、津軽三味線を教えてくれたのは祖父だったという。

「祖父は趣味で津軽三味線と民謡の歌をやっていたんです。都会で育ったら結構疎い楽器だったかもしれないし、カッコ悪い感じがしたりしたかもしれないけれど、そういう意識はまったくなかった。ウルトラマンごっこを楽しむくらいの感じで、津軽三味線を弾いていました。楽器を弾くことができるじいちゃんが、ウルトラマンぐらいカッコよく見えていた。すごく無垢な状態で三味線に触れることができたんです。ただ、小学校とか中学校では、周りの友達が三味線に古くさいイメージをもっていると知りました」

友達がそう感じていることを知っても、浅野さんの三味線への気持ちは変わらなかった。

「1回もやめようと思わなかったですね。中一ぐらいのときに和楽器ロック・バンドみたいなことを始めて、三味線で参加しました。それが西洋音楽の五線譜を覚えられる機会になりました。

一つ一つのドレミの音を自分で探して、自然に手が動くような訓練をして。本来、三味線で使うポジションではなかったりするし、弦は3本しかないので、工夫して。工夫は必要なんですよ」

三味線には、コードをおさえる時に重要なフレットもない。正確なコードをおさえるのは至難の技だ。

「ピンポイントでおさえないと、すごく音痴な人になってしまいます。だから音感も鍛えないと。クラシックの音楽家は絶対音感をもっている人も多いので、彼らと肩を並べるためには、和楽器は曖昧な音しか出ないという概念をもたれてはいけない」

東京藝術大学への入学も考えたが、津軽三味線を教える科目がなかった。考えた挙句に選んだ大学は、慶應義塾大学総合政策学部。

「津軽三味線は自分でやろうと。それで、総合政策学部っていうのを選んだのは、表に出る人間と、つくる人間は、同じ脳を共有していないと面白くないな、と思ったんです。演者であり、裏で制作する側でもあれる人になりたいなと思ったんです。将来、自分がやりたいことを企画して、周りを巻き込んでやるという人間になりたい。ただ頼まれてそこへ行って、弾いてというだけじゃつまらないなと。それで、そういうのを学べるところがないかと。それと慶應に行ってみたいという、地方出身者の憧れもありました」

一方で、津軽三味線を世界に通用させるようにするにはと考え、短期の音楽留学もした。

「大学に入ってすぐくらいかな。オリエンテーションをやっている頃に、3週間ほど、オランダ在住のチェリストでマエストロのクラスに通いました。そこで主に西洋音楽の音楽理論や基礎を学びました」

必要なことを見極めて着々と積み重ねる。それが世界の名だたるアーティストとのコラボレーションにつながっていった。

- <<前のページ

- 1/3

- 次のページ>>