- HOME

- スペシャルインタビュー「今、かぐわしき人々」

- 第45回:折原みとさん(漫画家、小説家)

1985年に少女漫画家としてデビューし、その2年後には小説家としてデビュー。

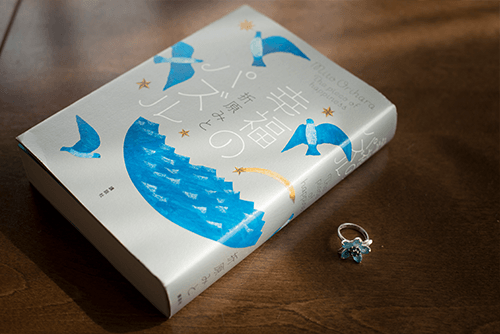

以来、著作は200冊近くにのぼり、近年は漫画や小説にとどまらず、エッセイ、絵本、詩集などその生き方や暮らしそのものを表現し続けている折原みとさん。ここ20年は湘南に暮らし、その心にしみこんだ海と山の匂いは2017年に発売された小説『幸福のパズル』(講談社)に昇華されました。6月には文庫化されるこの長編小説について、そして小説を書くときに使う香りの効果について、語っていただきました。

《1》

『幸福のパズル』は587ページという長編小説。「倉沢みちる」という湘南在住の小説家と、葉山のクラシックホテルの御曹司である蓮見優斗との、すれ違いながらも貫かれていく恋が描かれていきます。

「みちるが18歳から25歳くらいまでの間の話です。私はこれまで小説の場合は一人称で書くことが多く、たとえ三人称で書いたとしても、一人の主人公の目線でストーリーを追うような書き方が多かったのですが、これは三人称で、客観的に書きました。客観的でありつつ、一人一人に入り込んでいて主観的というか。私は特殊な行組の専用原稿用紙で書いているのですが、400字詰めの原稿用紙にしたら1500枚近く書いたでしょうか。プロットを考えた時点では、こんなに長くなるとは思ってもみませんでした。でも登場人物の背景や、細かな感情、リアリティをもたせるための風景の描写をしていたら、どんどん長くなってしまいました。たとえば、優斗の家が経営するクラシックホテルのインテリアの感じ。物語を荒唐無稽にしないために、そういったものを丁寧に書き込むことが必要だと感じたのです」

折原さんが見ていた海の景色や匂いが、この小説にはしっかりと息づいています。読んでいると、自分もその場にいるような気がしてくるのです。

「湘南は好きで住んでいる場所ですし、気候から風景、人間関係、すべてが自分と一体になっています。作品の世界に入り込まないと書けないので、想像して書くより、しょっちゅう取材に行ける場所を舞台にすることが多いですね。執筆中は、葉山の森戸デニーズにもよく行きました。その下の浜で夕日を見ながら、よく台詞を考えていましたね」

残念ながら、その葉山のデニーズは老朽化でその後閉店になってしまいましたが、そこに暮らす人たちが愛した場所の空気もろとも、この小説に残っていると言っていいのかもしれません。

海のそばで、折原さんはパソコンではなく、ひたすらに原稿用紙と向かい合ったようです。

「私は手書きです。小説は手書きでしか書けません。私と原稿の間に機械とか電気の存在があるなんて耐えられない。変換するという手間も嫌です。感情をストレートに込めたいから。この小説は珍しく純粋に恋愛小説でしたしね」。

《2》

ひとつの作品に集中するためには、環境をそのテーマの受け皿となるように整えていくのが、折原さんのスタイル。

そこに「香り」も大切な要素です。

「作品の世界に集中するためにいろんなものを使いますが、そのひとつがまず香り。『幸福のパズル』のときは、海のイメージでしたから、自分が海に行って、常に潮くさくなっていたかな。潮の匂いと日焼け止めの匂いが混じり合ったような、そんな匂いを感じながらで書いていました」

好きな音楽を自分の気持ちに合うように編集して聴く、とも。

「音楽はある種のトランス状態にもっていってくれるでしょう。仕事のBGMにはドラマや映画のサントラアルバムをよく使いますが、歌詞の乗っていないものを選ぶことがほとんどですね」

そしてもうひとつ、彼女の集中を助ける象徴的なものが、指輪。

「この作品を書く、と決めたら、指輪をひとつ買うのです。『幸福のパズル』のときは海のイメージだったので、青い石を選びました。その指輪を装着したら、さあ書こうという仕事モードになるのです」

たくさんの作品を生み出してきた折原さんならではの、ひとつの「世界」の作り方なのでしょう。その時々の指輪とは、あまり探そうと躍起にならず、思うままに散策するなかで、ぱっと出会うのだそう。

波の下を泳ぐ魚のように、書くという運命に逆らわない折原さんの自然な姿を感じました。

- <<前のページ

- 1/2

- 次のページ>>