春は急ぎ足でやってきたかと思うと、足踏みして冬と手をつなぎ、やがてまた急にやってくるらしかった。

代官坂に紅白の木瓜の花が咲く屋敷がある。今年はそれも早かった。桜は咲こうとしたが凍りつき、息をひそめた。

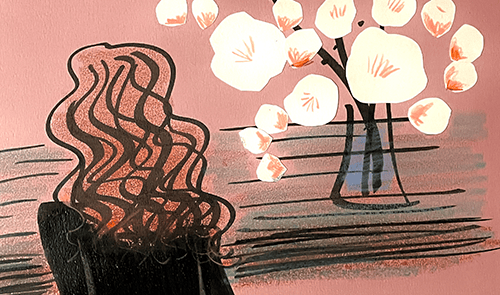

幸は花屋で見つけた啓翁櫻を、カウンターに飾った。一人分、お客が減りそうな大きさだったが。

急ぎ足でやってきた春は、桜の香りとともに、ヒトサラカオル食堂にもやってきた。

「ご報告がありまして」

神妙な面持ちで、二人は奥のカウンターに座った。

大城と凛花だった。

凛花はすっかり服装の好みもメイクも変わった。少し額を出して、艶やかな髪を肩のあたりでふわりとさせている。リップのグロスが多目は変わらないが、メイクは色数を抑えている。シンプルで質の良さそうな白いニットのワンピースに覆われたボディも少し引き締まったようだった。

大城は、土曜日の夕方でもジャケット姿だ。この人に合わせると、彼女はどこかで決めたのだろう。二人は少し、居ずまいを正し、背筋を伸ばして、お辞儀した。

「僕たち、結婚することになりました」

幸はグラスを磨きながら、え、とも、へ、ともつかない声をあげた。そうなればいいなあと思ってはいたが、過度な期待は彼女にも自分にも良くないと思っていた。失恋した日に初めてここへやってきた凛花のイメージも大きくて、幸は時々、ネガティブなことを考えてしまっていた。

思えば、彼女の「自分を変えよう」と思うひたむきさはすごかった。30代も半ばになれば、なかなか自分を変えるのも大変なことだ。それを彼女は1年で、やってのけた。それこそが愛なのかもしれない。幸はそんなことを3秒ほどで思い巡らして、胸が熱くなった。

そしてその思いを込めて、ゆっくりと手にしたグラスを置き、二人の顔を見つめて言った。

「本当におめでとうございます」

「ああ、なんか、これでホッとした。… 実は今日、昼間に凛花さんの家にもご挨拶に行ってきたんです」

大城は白い歯を見せた。

凛花は涙ぐんでいた。そういえば、格好は大人っぽくなっても、どこか心はそうなりきれないところがある人だった。幸は頷きながら、聞いた。

「で、式はいつかしら」

凛花が泣き笑いで答えた。

「6月の最後の日曜日に。教会で式をして、ベーリックホールでパーティーを。ジューンブライドが夢だったんです。幸さんも絶対来てくださいね」

「素敵ねえ。絶対行くわよ!」

幸の声が裏返った。

🥂Glass 1

大城と凛花の幸せに弾むような背中を見送ると、店は一瞬、ぽっかりと穴の空いたような景色になった。

二人が「今日はお茶だけで」と飲んでいたカップを片付けながら、幸は凛花の両親のことを思い出していた。

どうやら、今日の大城のご挨拶のために、凛花の母親は2日準備をして料理を振る舞ったらしい。

凛花が苦笑いしていた。

「で、2日かかってこれだけ、って感じだったんですけど。… ビーフシチューと、サラダとマッシュポテトと、コンソメスープ。私も手伝おうかって言ったんですけど、自分の実力を見せたい、って。相変わらずでしょう。大好きなんですよね、ママは、大城さんのこと。最初は医者でないとダメだとか言ってたくせに」

大城が咳払いして言った。

「僕はおとうさんが好きです。優しくて、渋いんだよなあ。ちょっと憧れるじゃないですか、医者って学者って感じだし。リスペクトっすよ」

なるほど、親と仲良くなったことで、話は急速に進んだのかもしれない。あの母親は確かに凛花の年齢のことなど気にしていただろうから。

まあしかし、あの母親はこの店や自分のことをあんなに毛嫌いしていた。そこで出会った大城と娘の結婚を、あっという間に受け入れたのも、不思議な気もした。

土曜日のランチが賑わうと、夜は比較的静かなことが多い。

幸は一人で乾杯しようと、白ワインを1本抜くことにした。

「何がいいかなあ。お祝いだけど、一人だからなあ」

最近、すっかり値上がりしているフランスのサンセールを手にした。幸が白ワインのなかで一番好きなワインだ。モンラッシェなんていうのはもう高嶺の花になってしまった。サンセールは牡蠣に合うと言われていて、シャブリより爽やかで、香りが良い気がする。

「凛花ちゃんと、大城さんに乾杯」

ほのかな酸味と葡萄の香りが、舌の奥で広がった。

その時、店の前に人影を感じた。

- <<前のページ

- 1/3

- 次のページ>>