⚫︎サラリーマンの妻

それに、お肉屋さんは「冷える」とも言っていた。確かに、冷蔵庫のなかのような冷気が、いつも店先まで漂っていた。

小さな私は、考えた。周りを見渡した。

一番楽そうなのは、うちの母やその妹の叔母ではないだろうか。

結婚しても、昼間は親元におり、母は経理の仕事はしているものの、朝から晩までやらなくてはならないわけでもない。

時々、緑でとってが丸くて茶色いがちゃん、がちゃんとスタンプを押すような機械で小切手を作ったり、分厚い帳面に数字を記したりしているのだったが、それは少なくとも工場で働く人よりは楽に見えた。

それは父がサラリーマンだからではないだろうか。

しかし、そのときの私にはサラリーマンの意味がわからなかった。いったい父は昼間、何をしているのだろう。わからないけれど、楽しそうに朝、背広を着て会社へ行き、また楽しそうに酔っ払って帰ってくる。でもその昼間に、母と私に自由をくれるのだ。

母は祖父母の会社から経理担当としてささやかな給料をもらっており、叔母は祖母の妹の嫁ぎ先である三浦眼科で受付や看護助手をしていた。

二人は時々、しめしあわせては、梅田や心斎橋や、神戸・三宮へ買い物に出かける。

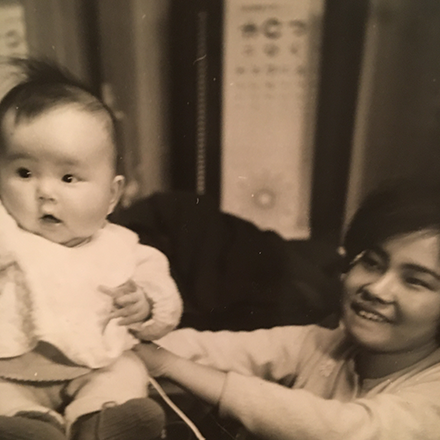

叔母が20歳のときに私が生まれたので、その頃はまだ22~4歳だったのだろう。

母に私が生まれたのは25歳。だから当時はまだ20代。

二人はまだおしゃれがしたい盛りで、手先も器用だったから、母は洋裁で、叔母は編物で私を着せ替え人形にした。

音楽もでき、運動神経もよかった叔母は、結婚を夢見る自由な独身貴族だった。

祖母の家には緑のニードルパンチを敷いた廊下に古い足踏みオルガンが置いてあり、叔母はその重たいペダルを踏みながら、私にしきりと歌をうたわせた。

私は叔母のことを「ばあちゃん」と呼んでいた。

「ばあちゃんも、結婚するの」

「するよ。結婚したらもう、あやちゃんと遊ばれへんかもしれん」

叔母はちょっといじわるにそう言った。私はそれは困ると思った。でも、叔母がいつかは結婚しなくてはならないというのは子ども心にマストだと感じていた。

なぜなのだろう。女は結婚するものなのだ。結婚して、誰かと今ここにはない違う人生を生きるものなのだ。そしてそれは今ここにある暮らしよりちょっと大変なのかもしれない、と。