●Enthusiasticな事件

なんとか状況を変えたかった。ずっとずっと「記事を書きたい」と念じていた。デスクのKさん以外のTさんとSさんは、時折、書く仕事をくれた。

ラテ欄のなかには「今日のおすすめ番組」という、ドラマの見どころなどを書くコラムがあり、そこは定年後に嘱託になった中山さんの担当だったが、この人も時々「あやちゃん、今日は若い人向けのこれ、書いてくれるか」と、ふってくれたりした。

そして書けるとデスクに「今日はあやちゃんに書いてもろたんや。なかなか上手やで」とアピールしてくれたりした。

私には声に出せない「書きたい」が溢れていたのだ。

それが爆発する時がきた。

入社して半年ほど経った3月、ミック・ジャガーが初来日したのだ。近隣のホテルプラザに宿泊しているという。全マスコミはシャットアウトと言われていたが、各社の記者がホテルのロビーなどに張り込んで、肉声をひとことでも取ろうと躍起になっていた。

毎朝、全紙をチェックしていた私は、サンケイスポーツの「今日のミックの動き」というような記事にこの1行を見つけた。

「ミック、ホテルで蕎麦に舌鼓。」

ホテルプラザの地下にある「恵方」という蕎麦屋に違いなかった。私も時々利用していた。

私はその日「恵方」で、おかめ蕎麦を食べ、お腹いっぱいなのにその後、お汁粉も食べて、昼休みの1時間をそこで過ごした。

翌日も、同じことをした。

するとそこの店員のおばさんがお会計の時、言った。

「おねえちゃん、なんで毎日お汁粉まで食べてくれるのん」

「あの、ミック・ジャガー、ここにきたんですよね。美味しいと思ったら、もう一回来るかもと思って。ひと言でも話を聞けたら、私…」

「そうなん。ミックさんなあ。今日は、うちの支店の辰っていう料亭でお昼食べてはるわ。ちょっと待って、おばちゃん、電話したげる」

おばさんは電話して言った。

「あのな、ミックさん、まだ食べてはる? ちょっとおっといてもろて」

そして、電話を切るなり私に言った。

「早よいき!」

「おばちゃん、ありがとう!」

私はリュックを背負い直し、三つ編みを揺らして辰へ走った。そして、入り口の前で深呼吸し、そおっと引き戸を開けた。

「…!!」

マネージャー、ボディガード、ミックの3人がテーブルを囲んでいた。

震えが来た。

ピンク電話で、写真部に電話したが、相手にされず、文化部に回してもらった。たった一人、残っていた40歳の記者が「よし分かった」と、カメラを持ってすぐに駆けつけた。

「ミックはどこだ」

引き戸をガラガラっと開けた記者を私は全力で押し出した。

「アホちゃいますか。そんな乱暴に来たら、逃げますよ。外にいて、出てくるところを撮ってください。いいですか」

「わ、分かった」

私の剣幕に慄いた記者は木陰に隠れた。

私は食事が終わって出てきたミックにエクスキューズミーと声をかけた。

無茶苦茶な英語でそう言うと「Oh,cute…. OK」と、ピンク電話の前の机に頬杖をつき、カモン、と言った。

頭が真っ白になった。まずは昨日のコンサートの感想だ。日本の聴衆はどうだったか。

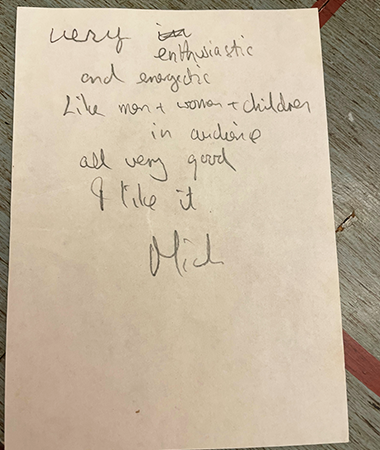

すると「Enthusiastic!」というフレーズが返ってきた。知らない単語だった。「エン。。。。pardon?」としどろもどろになる私にミックは「OK」と、ピンク電話の横のメモ帳を一枚ちぎった。

「Very enthusiastic and energish… 」

なんと、自分で感想を書いてくれたのである。

私は震える手でそれを受け取り「Thank you very much」とうわごとのように言った。そしてリュックを差し出し、サインをもらうのも忘れなかった。

外で記者はカメラを構えて写真を撮り、黒人のボディガードに突き飛ばされて、ゴロリ、と一回転した。

私はもう記事のことしか考えていなくて、冷血にもこう言った。

「大丈夫ですか、…カメラ!ちゃんと撮れました?」

●テネシーワルツと、茶封筒

記事は東京でも1面の肩に私の顔写真入りで「本紙記者、ミック・ジャガーを単独インタビュー」と書かれるスクープになった。

私は編集局長賞というのをもらった。

これで正社員になれる、と信じた。

しかし、そうはいかなかった。

ラテ欄の記事からコンピューターで入稿されるようになる4月が近づいていた。そして、その1年以内に全ての記事がそうなり、活版印刷で無くなることが決まっていたのである。

それはすなわち、地下にある活版印刷の工場が無くなるということであり、そこで働く人たちが解雇されるということを意味していた。

私の記事が出た頃から、労働組合が、社を取り囲んで座り込みをしたりするようになっていた。

出社してなかに入ろうとすると、

「あんた、自分一人だけ正社員になるつもりか」

と、つっかかってきた工場の人がいた。それを2人ほどの別の作業服の男性が「やめとけ、その人は関係ない」と制した。

私は会社の事情を知った。

そのまま夏が過ぎて秋になった。新聞の端っこに小さな記事として出ていた、大阪の第2FM局、FM802の開局のための中途採用募集を受けてみることにした。

書類選考は合格し、すぐに最終面接。そしてその数日後、局長に食事に誘われた。

「女性の目線が必要だとは思う。だがまあ、今は正社員にはできん。終面のカラー化が始まるから、そこで月1回でも、何か書いたらどうかな」

私はFM802の結果がまだなので「ありがとうございます」と言いつつ、曖昧な話をしていた。

局長は2軒目で北新地のカラオケに連れて行ってくれて2人で歌おうと言った。

「何を歌いますか」

「テネシー・ワルツじゃ」

私たちは肩を並べて「テネシー・ワルツ」を歌った。それが恋人を別の人に取られる歌詞だったことは後で知った。

まさか、その歌のように、私が会社を裏切ることになろうとは。

2日後に、FM802から合格の通知が来た。局長にお詫びに行くと「そうか」と言うなり、無言になった。そのあと、「残念だけど、頑張ってください」という内容の葉書が届いた。

スポニチを辞める日、机に、茶封筒があった。

開けると中から「森」と「綾」という字の活版がハンコのように滑り出た。

「誰がくださったんだろう」

私はたまらなくなって、活版の工場へ続く螺旋階段を降りてみた。よく考えたら、その場所へほとんど行ったことがなかった。

これをくれたのは、あの時、私につっかかってきた人だろうか。それとも。

私は別にクビになる人たちのために転職を考えたわけではない。でも、私が辞めると聞いて、あの名前も知らない人はきっと、何か思うところがあったのかもしれない。

朝の工場には、まだ誰もいなかった。暗くて、静かだった。もうすぐ無くなる場所の匂いがした。

文化部へ戻って、デスクのTさんにそれを見せると「もろとき」と涙目で微笑んだ。

年の瀬だった。その年が明けて6日に、年号が変わった。

時代の変わり目だった。日本にとっても。私にとっても。

https://www.facebook.com/aya.mori1

Photo by Ari Hatsuzawa

Hair&make Junko Kishi

Styling Hitomi Ito

- <<前のページ

- 3/3

- 次のページ>>