- HOME

- FragDialogue

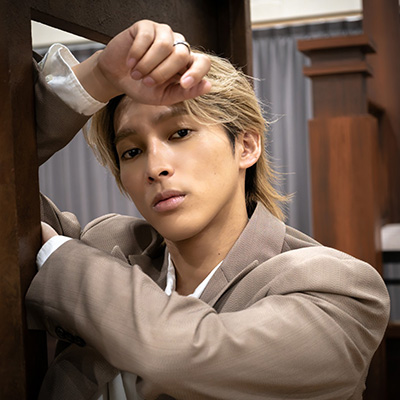

- 日本香堂グループ450年:小仲正克社長

日本香堂グループ450年

新しいステイトメントへ。

「聞くawake your spirit」、その意味を聞く

日本香堂グループ450年の節目となる2025年。4月8日には東京丸の内の東京会館でプレス発表会「450project 聞く」が、4月17日には東京・護国寺で「香りと旅する 日本香堂グループ450年記念香会」が開催された。

これを機にグループとしての新しいGI、また日本香堂の新しいCIもお披露目され、創生の意気を新たにすることに。

日本香堂ホールディングス代表の小仲正克社長に、新しく掲げられた「香りと旅する」というステイトメントや「聞くawake your spirit」というサブタイトルに掲げた言葉の意味を聞いた。

すべてのもとにある日本の香文化そのものへの感謝が湧いてきた

- 450年というのは、本当にすごい歴史ですね。プレス発表、香会と参加させていただき、その歴史が日本人の文化といかに密接につながってきたかということがよくわかりました。その重みをどのように感じておられますか。

小仲 まず450年というこの節目に立っていることに、感謝の気持ちです。それが一番大切なことだと考えております。

その感謝は、もちろん、私どもを支えていただいているお客様やお取引先の皆様。あるいはその香りの業界にいるすべての人たちへ向けてのものです。

そしてさらにその奥にあるのは、日本の香文化そのもの、そして先人の方々への感謝です。

この機に考えたのは、その感謝と同時に、香文化をより深く理解しようということでした。

そのために、自社の歴史をしっかり理解して、その上で日本の香文化を理解することが大切だと思いました。

- 確かに香文化が存在する場所は多岐に及んでいて、それぞれの場所でなくてはならないものになっていますね。

小仲 そうですね。それらを理解したうえで、キチンと伝えるために書籍にまとめる事にしました。そして様々な専門家の方々に話を伺いました。香文化は仏教とともに伝来したと言われていますので、まずは仏教関係の方。香道のご宗家。香りに触発されて物語を紡いだ文学研究の方。実際に香を扱う調香師。それらは日本人だけではなく、香水文化をもつフランス人も含めてです。幅広い視点でとらえることによって、立体的にとらえることができれば、打ち手につながる何か気づきがあるのではないかと。そこにはやはりそれぞれの人たちの興味深い事実や気づきがありました。

香文化の理解を広めるため、ビジュアルブックを出版

-『日本の香 The scent of Japan』(誠文堂新光社)ですね。非常に美しい写真や絵画も挿入されていて、ビジュアルブックとしても楽しめる一冊です。

小仲 この本を通じて分かったことは、まず、日本の平安時代の薫物文化(たきものぶんか)の尊さでした。

平安時代は日本の文化の一つの絶頂期で、平仮名や和歌や大和絵が生まれました。そして西暦1000年頃に世界でも類を見ない小説『源氏物語』が生まれています。

そこに欠かせない存在だったのが香文化の芽生えです。当時、貴族たちは自分自身の香りをもっていました。衣服にたきしめる薫衣香(くのえこう)、空間にたきしめる空薫物(そらだきもの)などをその家独自の調合の香りで楽しむ。同時代にこのような文化のある国は、世界のどこにもないと思います。

そして、四季を背景に、豊かな感性によって、儚さ、もののあわれ、しみじみした感情など、日本の美意識が育まれました。

- そういった古来の香の製法、技術的なものを司る人がいたわけですね。

小仲 平安時代には「六種の薫物」という練香があって、季節や行事によって六種類の香りの型がうまれます。これは伝来する家や調合する人によって処方に違いがあります。その後武家の時代になり、海外から調達した香木が武士の間で珍重されます。鎌倉時代の末期に佐々木道誉という人が、百八十種類の香木に名を付けた『百八十種名香』というものを残します。その中には、正倉院に所蔵されている有名な香木『蘭奢待』もあります。

その『百八十種名香』について書かれた写本を私どもは引き継いでおります。

その後武家文化と公家文化が融合した北山文化が生まれて、その時に唐物もたくさん入ってきそれをめでる事が流行になります。

その『百八十種名香』は、足利義政の時代に引き継がれ、今度は『六十一種名香』というのが生まれました。これがその後の香文化の源になりました。

- 華やかな公家文化の影響が濃い北山文化から、どのように東山文化になっていったんでしょうね。

小仲 足利義政は応仁の乱の終わる前に、戦いで荒れ果てた地に東山山荘を建てて蟄居し、1日、壊れた茶碗を愛でていたのだそうです。戦乱が奪ったものの大きさに自責の念もあったに違いありません。果てたものを一日中愛でるというその行動が、わびさびという日本の美意識を育んだ瞬間だったのではないでしょうか。

義政の時代には一休宗純もおり、日本の新たな美意識や文化、工芸などが生まれました。東山山荘はのちの銀閣寺。その銀閣寺で生まれたのが香道です。

- <<前のページ

- 1/3

- 次のページ>>