- HOME

- FragDialogue

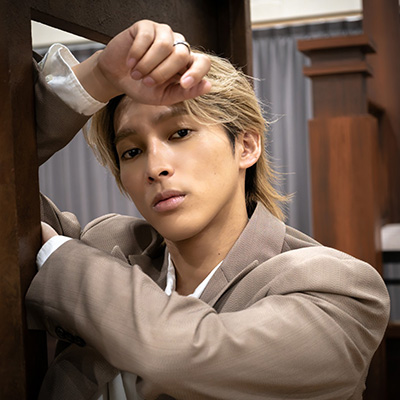

- 日本香堂グループ450年:小仲正克社長

調香と調合の妙を実現するための多彩なパレットを

- 香道は銀閣寺でどのように生まれたのでしょう。

小仲 天皇家から「日本で一番大切な古今和歌集を伝授せよ」(古今伝授)と命を受けた三条西実隆と、志野宗信という人がいて、それぞれの流派を築くことになります。

『古今和歌集』を題材に、和歌長歌に対して香りを当てはめていく「組香」という型が生まれました。今も新しい組香が生まれていて、700〜1000種類あると言われています。

一方で、『六国五味』という型も現れました。この2つが土台になり江戸時代になり、町民文化が栄え香道も繁栄しました。これが『薫物』に続く香文化である『香道』です。

-日本香堂グループは、そのあたりからもう存在しているということですね。

小仲 香十は天正年間初めに京都で創業し、御所御用も務めています。

そして、これが三つ目にわかったことなのですが、お香の技術が江戸時代に入ってきますが、当時は香料がありませんでした。

明治時代に文明開花が起こり、西洋から香水が入ってきて、お線香に香料を混ぜた「香水香」が生まれます。

この一つが現在も販売している香水香『花の花』です。これはまさにイノベーションで、調香技術と調合技術が一体化して、複雑で奥行きのある香りが出せるようになりました。具体的にはトップノートは香水で、ボトムノートは香原料であるというような。つまり、明治期に3つ目の香文化『香水香』が生まれました。

そして、香水香の文化は、今もなおその文脈にあると思います。そして、我々が受け継いで次の人たちに広げていく同時に、次の香文化を生み出す創造力を求められていると思います。

- 香水香料と香原料の繊細な調合。それはとても深く、まだまだ可能性のある世界だということですね。まさに過去から未来へとつながる香の旅を感じます。

小仲 日本の香り文化の土台は調香と調合の妙だと思います。

原料と香料のパレットを広げていく作業と、それをうまく調香し調合していく技術です。

世界のホームフレグランスをリードするために

- 小仲社長はこれまでのFrag-Dialogの対談でも、非常に原料の話を注意深く聞いておられましたね。

小仲 原料の話には興味がありますね。

もちろん、マーケティングも大切ですが、新たな技術や素材に加え、禅問答の様に、歴史・文化の理解や、社内のディスカッションや自分との向き合いから、発見が生まれないかとも思っています。

- この本では、フランスの人類学者アニック・ル・ゲレさんという方にもインタビューされていますね。

小仲 ゲレさんも、マーケティングの重要性は語っていらっしゃいましたが「次のイノベーションは何ですか」と伺ったところ、フランスにおける、香水文化の今までのイノベーションは、『精油の抽出技術の確立』、『合成香料の発明』、『マーケティング』の3つだが、未来は「スピリチュアル」と指摘されました。

心に作用するような香り、ということでしょうか。

フランスの場合は、香りで対人にアピールする官能的価値が強いのに対して、日本ではどちらかというと、自分自身のために使う精神的価値が強いのではないでしょうか。

公共的なところでは他人が自分の匂いをどう思うかを結構気にしますから。

だから日本の方が、香りは自分自身への精神作用というスピリチュアルな部分に結びつきやすいかもしれません。

香道も非常に禅的な精神性の高いものです。

- 今回新たにグループ理念をつくられたそうですね。

小仲 グループは、国内外で15社ありますが、私たちのアイデンティティである「アドベンチャー精神」、「価値創造」、「美質を磨く」を出発点としてグループの経営ビジョンを「世界のホームフレグランスをリードする」と掲げました。そしてグループ理念を『香りと旅する 日本香堂グループ』としました。この過程には全グループのスタッフが関わったのですが、結果的にかなりスピリチュアルなメッセージになりました。

海外から見た日本の視点を大切に

- 今回、プレス発表では「聞く」というタイトルの中の言葉が印象に残りました。

香を「聞く」という言葉はありますが、どういう意図でこの言葉を使われたのですか。

小仲 「聞く」は、我々、当たり前のような言葉なのですが、ある方と話をしているときに「聞くという言葉の解釈は幅広いですね」とおっしゃったんです。それで改めて考え直すと「聞く」には「音を聞く」もあれば「香を聞く」ももちろんある。そういう五感的なことから、「心の声を聞く」というスピリチュアルな言葉でもあったりする。

そして、香十が業を始めて450年となる本年、香文化の感謝・伝達・創造を目的に『450プロジェクト “聞く awake your spirit”』と題した活動を展開します。

プロジェクトは、1年を「今までを聞く」「今を聞く」「これからを聞く」という三つのステージに分けて展開します。

- 国内だけでなく、小仲社長はいつも海外を意識されていますね。

小仲 そうですね。日本から見た海外というよりも、海外から見た日本の視点です。

日本人が思っていないところに価値を感じてもらっていますね。僕自身ではわからないことも多いです。

コロナ渦に、2年ほどかけて海外向けのブランドムービーをつくったのですが、そこでは「Float across borders」と「Tour your heart」という二つのメッセージが生まれています。

「Float across borders」は、浮遊しながら境界を越えていく。それは煙だったり、雲海だったりというイメージが浮かびます。

「Tour your heart」は、自分の心のなかをめぐる旅。

これは海外の方々にヒアリングして出てきた言葉でもあったので、そしてそれは新しいグループ理念である「香りと旅する」へとつながっていきます。

従って、きっと海外の方々にも共感頂ける価値なのではないかと思います。

- フランスなど、各地で香席を主催されていることも、その感覚を理解できる要因になっているように思います。

小仲 自分にとっては観察の時間です。フランスで開催する香席は静寂が満ちていて、日本人が香席をやるのとは空気感が少し違います。より神聖な儀式であるような。静寂を求めているのと同時に、静寂ではなくてはならいという日本文化へのリスペクトも感じるのです。

彼らは坐禅の延長として香道を捉えていると思います。

組香ならば、日本人は「香りを当てる」ことにフォーカスしますが、フランス人は禅的要素を大切にします。

会の後の質問も区切らなければ1時間は続く(笑)。自分の仮説を立てて、それを確認したいというような質問が多いです。