- HOME

- 連載読み切り短編小説『香りの記憶』

- 第6回『横顔だけのクリスマス』

-

- 小説

-

連載読み切り短編小説『香りの記憶』

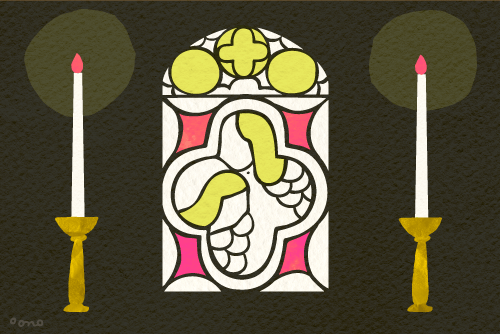

第6回『横顔だけのクリスマス』

《2》

希子の卒業した女子校は、京都のはずれの小さな丘の上にあった。

最寄り駅からの通学路は数本あったが、近隣の男子校の生徒たちのそれとは完全に分けられていた。男女交際禁止、が、校則の一番上にあったからだ。

それでもその男子校の生徒と付き合う子らは4分の1くらいいた。芸能人を追いかけるのが必死な子らが4分の1。あとは先生や先輩に憧れる子らが4分の1。まったく恋愛に興味のない子らが4分の1。

自分はどの4分の1だったのだろう、と、今37歳になった希子はふと考える。

ひょっとしたら、どこにもいなかったのではないか、と。

谷沢神父が赴任してきたのは、自分が高1のときだったはずだ。

登校する緩やかな坂道に桜の花が咲き、甘い香りを放ったその朝、異変が訪れた。

ぶおおおおおお。

ものすごい音を立てて大きなバイクが学校の隣の教会に入っていったのだった。

「誰?あれ」

「神父さんじゃないよね、まさか」

そのまさかだった。

ヘルメットをとった彼はリーゼントの髪に詰襟のような神父服を着ていたのだ。

彼は他の神父ならタブーになるだろうことを続々とやってのけた。まずミサで信者にしか与えられない「聖体」と呼ばれるパンを模した食べ物を生徒全員に与えた。

他の信者の教師や修道女たちが目くじらを立てると、静かに言ってのけた。

「主は『求めよ、さらば与えられん』とおっしゃっています」

またミサ中の歌を、ポップスから生徒に選ばせたりもした。

「神父様、Mr.Childrenの『名もなき詩』がいいですよ」

「そうですね。この歌のなかの愛の意味について、みんなで考えましょう」

谷沢神父はにっこり笑って言った。どうやら彼はMr.Children のファンらしかった。自らギターを弾き、みんなで長い歌詞を合唱した。

御聖堂に流れる「ミスチル」を先生たちもシスターも複雑な表情で聴いていた。

その頃からだろうか、谷沢神父は学校のなかでうっすら孤立していった。

彼はいつも、一人だった。希子は谷沢神父のことがとても好きになった。