- HOME

- 連載読み切り短編小説『香りの記憶』

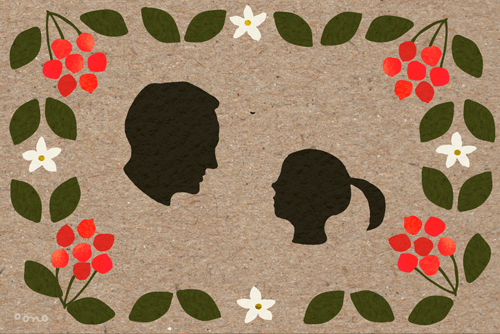

- 第7回『赤い実のなる木』

-

- 小説

-

連載読み切り短編小説『香りの記憶』

第7回『赤い実のなる木』

《2》

葉奈が思い出す父親は、いつも庭にいる。

子どもの頃から、いつも休みの日の父親は庭にいたからだ。

父親は地元で警察官として定年を迎え、去年、63歳で警備会社も辞めた。

今は好きな庭いじり三昧だ。田舎だから、庭は広くて手がかかる。

ゲッツキの垣根、ハナミズキ、梅。手洗い所のそばのいちじく。おもとに、シダ。夏には朝顔、秋には菊。

種類はバラバラで、ガーデニングと言えるほど洒落た木はない。

いつだったか、クリスマスに買ったもみの木も、もう誰もが見上げるほどの高さに成長している。

なかでも、葉奈はゲッツキが好きだった。夏に白い小さな花が咲き、ジャスミンのようなやさしいいい匂いがする。

だからかどうか、いまだにジャスミンの香りを手にとることが多い。オーデコロンも、部屋のディフューザーに使うアロマオイルも。

「お父さん、なんでこの木は白い花が咲くのに、赤い実がなるんやろな」

ある年の冬、まだ小学校低学年だった葉奈が、父親にそう尋ねたことがあった。

日焼けした顔に白目のところだけ白い父親は、赤い実をひとつつまんでセーターの下のシャツでこすり、ちょっとかじって言った。

「木は花を咲かせるのに一生懸命や。その後、何色の実がなるんかまでは、知らんやろ」

葉奈は「そんなさびしいこと」と、子ども心に思った。が、その気持ちをどう言葉にしていいかわからず、黙っていた。

「かじるか」

父親は赤い実を葉奈に差し出した。葉奈は頷いてそれをかじった。

「甘…ううん、苦い」

顔をしかめた葉奈を見て、父親は顔をくしゃくしゃにして笑った。