- HOME

- 連載読み切り短編小説『香りの記憶』

- 第10回『雨音演奏会』

-

- 小説

-

連載読み切り短編小説『香りの記憶』

第10回『雨音演奏会』

《2》

20時に、木崎はいそいそと店を訪れた。雨は一旦上がっており、5月の新芽の匂いが雨に揺り起こされてうらうらと立ちのぼるようだった。

ビニール傘を傘立てに刺すと、あと3本刺さっていた。

1人は40代くらいのショートヘアですっと首を伸ばした女性、もう1人は70代と思しき白髪の紳士とその夫人のようだった。夫人は肩パッドの薄く入ったグレーのワンピースを着ていた。

それぞれの手元に、もう珈琲が一杯ずつ用意されていた。店主は木崎を見ると嬉しそうにもう一杯、カップに注いで供した。

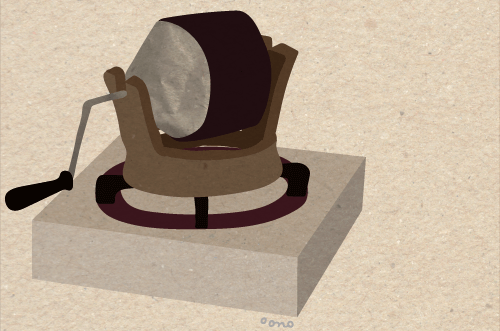

そして恭しく、四角い箱の蓋を開けた。そこにはプレーヤーがあった。

「みなさん、ようこそ蓄音機の会へお越しくださいました。今日はクラシックの名曲を集めてみました」

あんたはジャズかクラシックしかもってないだろ、と白髪の紳士が慣れた口をきいた。店主は白い歯を見せて、まあまあ、と老人をなだめた。

「今日は初めての方もいらっしゃるので、少し説明しますね。まず、蓄音機はレコード盤に対して針が削れる形で音が出ます。鉄針と竹針があり、鉄針は使い捨てです。竹針は1回毎に先端をカットして使います。こんなふうに」

店主は四角い鋏のようなもので、パチンと、針の先を切った。

「聴いていただければわかりますが、かなりの音量です。ところが、近くで聴いても遠くで聴いても音量にあまり変わりはありません」

「どうしてだろう」

独り言のように木崎は口にしてしまった。店主はニヤリと笑って、蓄電のためのレバーをぐるぐると回した。

「まずはバッハの無伴奏ヴァイオリン、パルティータ第2番ニ短調より、ジーク。ヴァイオリンはアドルフ・ブッシュ。1928年の録音です。鉄針と竹針で聴き比べてみましょう。まずは竹針で」

ぽつぽつと小雨の降るような雑音の後、繊細なヴァイオリンの響きが流れ始めた。初めて聴いた木崎は少し口を半開きにして、じっと蓄音機を見つめていた。縒り合わされた糸がなめらかに滑っていくような高音は特に美しかった。ピアニシモとフォルティッシモの差もCDで聴くより如実だ。

聴き終わると、木崎は、ほう、と肩をおろした。

「驚きました。こんなにいい音が出るのですね。音の芯のところの厚みもしっかり残っている…」

「それは鉄針だとさらに感じるかもしれません。聴き比べましょう」

鉄針はレコードの溝を深く這った。雑音はざあざあとやや強い雨になったが、確かに音圧が深く表現されるような感じがあった。

「いやあ、いいものですね。デジタルにはない深みや間がある」

今度は木崎は腕組みをしたまま頷いた。

リヒャルト・シュトラウスが自作を指揮する「サロメ」、ブルーノ・ワルターが自らピアノを弾きながら指揮するモーツァルトの「ピアノ協奏曲20番」など、8曲が演奏され、最後の曲になった。

「ヴァイオリン協奏曲第4番K.218 ヴァイオリンはチェコの名演奏家、ヴァーシャ・プルジーホダ、1917年の録音です」

白髪の紳士とその妻はちょっと顔を見合わせて、頷いた。木崎はそれになんとなく気づいた後、その最後の曲を、目を閉じて聴いた。

仕事のことで心に刻まれた傷が、一音一音が注ぎこまれることで溝と思えてくる。もしくはその傷があの珈琲豆の銀の糸のようにふわふわと宙を浮いて飛んでいく。

まさにその箱のなかで人が弾いている。人の感情が聴こえてくる。

これがもう、世の中からなくなろうとしている一番アナログな音なのか。

それをこうしてこの小さな店で、初めて出会う人どうしが、大事に聴いている。

「ありがとうございました。なんだか…少し元気が出ました」

帰り際、木崎は店主に礼を言って、尋ねた。

「どこで蓄音機と出会われたのですか」

店主は身をかがめてレコード盤を片付けながら言った。

「5年前に、銀座にこういう店を見つけましてね。運命のようにね、そこから流れてくる音を聴いて、すぐに連れて帰りたいと思ったのです」

それだけ言うと、店主は黙ってしまった。