- HOME

- スペシャルインタビュー「今、かぐわしき人々」

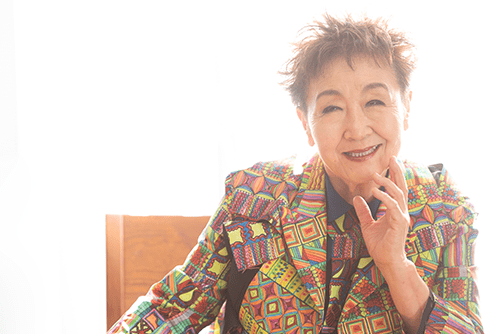

- 第120回:加藤登紀子さん(歌手)

《2》「花」は人間がピュアに生きたいと願う象徴

登紀子さんの新しいベストアルバム『花物語』は3枚組。よくぞこれだけ花に因んだ歌があったものです。1枚目には作詞、あるいは作曲を手がけた歌。2枚目にはカバー作品。3枚目にはオリジナル作品が収録されています。

そもそも「花」に気づいたきっかけは、今年の春、親鸞聖人生誕850年を記念し、愛唱歌となる歌の歌詞を募集し、それに登紀子さんが作曲したこと。そこで選ばれた3曲が「花」にまつわる歌だったということでした。

「コロナですから、お坊様達とリモート会議でやりとりしました。最終候補に残った30編の詞は、せっかくだから朗読しました。最終的に選ばれた3曲は『みんな花になれ』、『つなぐ命』、『おくりもの』。これを私の歌として残しておきたかったというのもあります」

歌い継がれる花。そこで、自分の歌の詞をよくよく見つめると、世界の花が。しかも、さまざまな歴史の中で咲いていたのです。

「ラトビアの『百万本のバラ』、韓国の『鳳仙花』、ベトナムの『美しい昔』。日本の『知床旅情』。…本当に花が歌われているのね。花が出てこないのは『ひとり寝の子守唄』、『難破船』、『この手に抱きしめたい』、『この空を飛べたら』の4曲だけ。『花はどこへ行った』も日本語の詞にして3年ほど前から歌っていますが、ベトナム戦争を知らない人たちは『登紀子さんの歌ですよね』なんて言われて驚きます」

そもそもなぜ「花」がこんなに歌われているのでしょうか。「花=生命でしょうか」と尋ねると、登紀子さんは「人間なのでは」と説いてくれました。

「土に根を張り、生き延びる花の姿は人間に近いのではないかしら。でも、人間は動物を殺して食べたり、欲望が消えなかったり、生命としてピュアではないでしょう。その姿を花に託そうとするのは、ピュアでありたい、という願いなのではないかしら」

花が歌い込まれることで、またその歌にも類まれな生命が宿ります。そしてそこに不可欠な息吹を与えるのが、登紀子さんの声なのです。

登紀子さんが歌うことによって、花は香りを放ちます。