- HOME

- スペシャルインタビュー「今、かぐわしき人々」

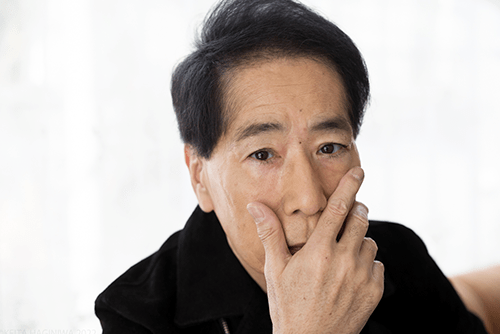

- 第129回:稲垣潤一さん(シンガー)

《2》僕の歌は100%ラブソング

心地よい歌声と同時に、その歌の中身も変わらないものがあります。それはラブソングであるということ。

「僕が歌っているのは、100%ラブソングと言っていいと思いますね。大きいくくりで『Love』から生まれた曲ばかり。つまり、憎しみや怒りから生まれた曲ではない。辛い別れや濃密なストーリーを歌っていても、根本のところでは、寄り添いたい彼女に向けてうたっています」

辛い別れや濃密なストーリー。1曲の中にドラマがしっかり見えるのが、稲垣潤一さんの世界。でも、そのドラマがしっかり伝わってくるけれど、どろどろと絡む事なく、映画を見るように美しいのです。

「いろんなアーティストの歌い方があって。その人によって、詞への向き合い方が違います。僕の80年代の歌は結構ヘビーな恋愛の歌が多いから、そのまま詞だけを見ると重い。そこに感情移入してしまうと、ベタついて聴いていられないと思います。僕は熱苦しいのは好きじゃないので、ちょっと距離感を持って、熱苦しくないようにうたっています。まったく感情移入していないわけではないけれど、いい距離感を持ってうたおうと。作詞家がどういう思いで作ったとか、そういうことはもちろん全部カラダに入れますが、うたう時は考えず、無の境地でうたいます」

その削ぎ落とされた歌声は、聴く人の思い出にもさりげなく寄り添うのです。

「ちょうどリゾートやデートや、みなさんが一人ひとり生きているシチュエーションのBGMになったのかなと思います」

上手いだけでは伝わらないと、稲垣さんは考えます。

「歌にもジャンルがいろいろあるけど、上手いだけでは歌の良さは伝わらないと思います。たとえば、ジャズ・シンガーがテクニックを駆使して歌うスタンダードがあるとして、それをロッド・スチュワートがさらりとうたう方が人の心をつかむようというようなことがありますね」。

《3》パッションとバイタリティは衰えていない

詞を体に入れて、うたう時は無の境地。そういう稲垣さんならではの歌い方が確立していった40年。

「40年うたってきて、この歳じゃないとうたえない感じをつかめています。デビューした手の頃の声とは違いますが、自分の声を熟成させることができてきたかな」。

その熟成の歌声が、一つのアルバムで存分に味わえるのが、今回のニューアルバム『稲垣潤一 meets 林哲司』です。

すべての曲が林哲司さんの手になるものですが、作詞家陣も売野雅勇さん、松井五郎さん、秋元康さんら豪華な顔ぶれ。新曲『哀しみのディスタンス』は松井さんが、『My destiny』は売野さんが詞を書き下ろしました。

「『哀しみのディスタンス』は、コロナ禍の大変な時期に届けるラブソングとして、会えない哀しさというのを託しました。そして『My destiny』は、僕にとっては初めての人生賛歌ですね。友人、恋人、パートナーがいて、今の自分がいることへの感謝。この2曲は今までうたったことのない切り口です」

林さんとこの企画を進めるのは、とても有意義な時間だった様子。

「林さんと久しぶりにパッションのあるアルバム作りをしました。2人で、作詞は誰にしようか、アレンジは誰に頼もうかと考えて。詰めの作業では何度も何度もメールをやり取りしました。互いにパッションもバイタリティも、つくることにおいていささかも衰えていないことを確かめられましたね。80年代にディレクターと話し合って歌をつくってきた、その時と同じ熱量でした」

時にはダメ出しをしたりも。

「僕からもたくさんオーダーしました。作詞家、アレンジャーの方が何度も要望に応えてくださって、こちらの要望を汲んでもらって出来上がりました」

1曲1曲の胸のすくような完璧感と心地よいテンションは、作家陣と稲垣さんの思いがピタッと一致したことを教えてくれます。そしてやはり、無の境地から歌う詞が、聴く人を一語一語で揺さぶるのです。