- HOME

- スペシャルインタビュー「今、かぐわしき人々」

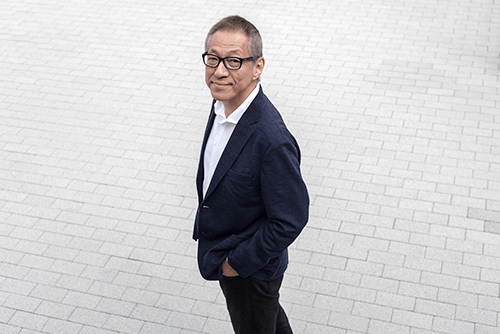

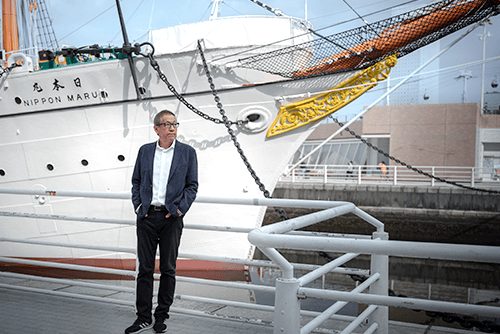

- 第201回:ドリアン助川さん(作家、明治学院大学国際学部教授)

《2》クサいイメージがあったドリアンを芸名に

人生最高の香りは果実のいい香りだった。ところが、助川さんが『叫ぶ詩人の会』でミュージシャンとして名乗った芸名は、ドリアン。ドリアンといえば、そのなんとも言えない異臭が有名です。

よりによってなぜドリアンだったのでしょうか。

「それはね、デビューすることになったバンドが、社会派のネタをやるので、いろんなことを想定して、あんまり本名でやりたくないね、ということになったんです。そのとき、ぽんと閃いたのが『吉本ばなな』。ばななさんは本名ですが、そういえばバナナってみんな好きでしょう。みんなに好かれるのって窮屈だし、僕たちはそうはなれないという自信もあったんです」

芸名はその人を表す方がいい。メンバーがこんなことを言いました。

「メンバーが『スケさんが書く詩はクサい』と言ったんです。『クサいといえば、ドリアンだな』と」

本物のドリアンとの初めての出会いはやはり少年時代。

「母親が傷んだドリアンを買ってきたんです。たまらない臭いでした。誰も食べず、一刻も早く片付けてくれと。それで買ってきたものがすぐに捨てられた。それぐらい悪いイメージがあったんですが」

しかし、名前をドリアンとしたことで、そこからその果実との縁が各所で生まれていきます。

「いろんな思い出がドリアンとともにありますね。パリで講演をしたときに、現地在住の知人が僕をもてなそうと、初めてドリアンを買いに行ったんです。そうしたら目ん玉が飛び出るくらい高価だった。さあ、いざ食べようとなると、ギャーギャー言ってみんな手を出さないんです。ときどき、そんなふうに勘違いして、僕がドリアンを大好物だと思っている人がいて。嫌いじゃないけど。イベントの後にもってきてくださる方もいるんで、しょうがないから食べるので、おそらく、僕は日本で一番ドリアンを食べている人かもしれません」。

《3》本を書いて終わり、というのは僕にとっては未遂。

詩を叫ぶロックンローラー、ドリアンから、小説を書く作家のドリアンへ。そこにはどんな決意があったのでしょうか。

「僕自身は、人生の道を選択して来なかったんです。いつも、起きていることを受け入れ続けてきた。その結果が今、ということで。バンドをつくったのも、まずそのときの世界情勢があって。そこでパンクファッションの4人の男が群読しているような。それは演劇なのか、バンドなのか、よくわからない。わからないけど、始めてみようと」

歌もあり、歌詞だけを演奏に載せて叫んでいるものもあり。

「それはもう、目の前に浮かび上がってきて、否定できない何かだったんです。だから受け入れた。そうやって進み出すと、小説を書いてみませんか、ラジオで話してみませんかということになっていった。そこで選択をしなかったというのは、よくもあり、悪くもありますね。テレビのクイズ番組には出る必要がなかった(笑)。でも何かものをクリエイトしていくという意味では、その都度その都度、つくろうとしていました。それを音楽に載せるかどうかはともかく、物語を書いて届けるということはずっとしてきたんです」

書いて終わり、というだけではなく、それを届けるまでが助川さんの表現。

「今振り返ると、物を書いて、それを自ら物語って届けるということをずっとやってきたんです。それが自分にとって自然なことだったから。本を書いて終わり、というのは僕にとっては未遂なんです。パフォーマンスまでしないと、僕の執筆が円環しないというか」

しかし、作品によってはパフォーマンスまでできない長さのものもあります。

「たとえば『あん』という小説は世界的にヒットしたんですが、これがなかなか朗読はできないんです。全部やると8時間ぐらいかかっちゃう。お客さんもお弁当を二つ持っていかないといけませんからね」

『あん』は素晴らしい監督と役者たちが映画という形で私たちに届けてくれました。それもまた、もともとの小説が羽ばたいていく力のようなものでしょう。