- HOME

- スペシャルインタビュー「今、かぐわしき人々」

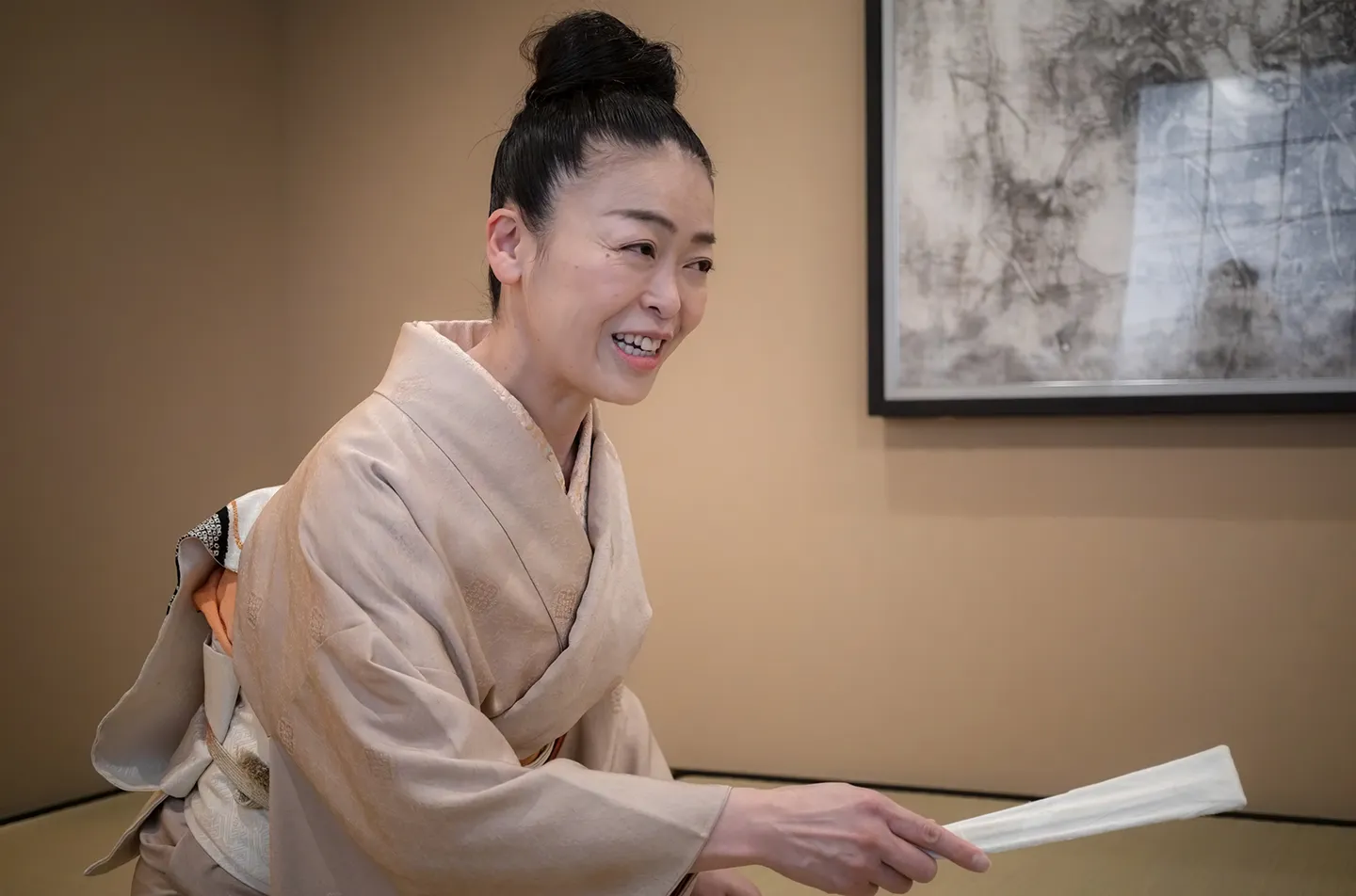

- 第245回:神田京子さん(講談師)

《2》影の部分を意識していた慈愛の人、渋沢栄一を講談に

ところが、京子さんが感動してそうなりたいと思ったのは、山陽師匠の渋い芸。姉弟子たちが「こうあるべき」と思う芸とはだいぶ違ったようなのです。

「たとえば『みんなに知ってもらわなきゃいけないんだから、目を3倍に見開くのよ』とか『女性は派手で分かりやすい話をやった方がいい』とか。それはそれで、バブル全盛期に真打になられた方々には似合うし、正解なんです。でも私はぎらぎらした話は興味がもてなかった。私はたぶん、タイプが違うという葛藤はずっとありまして、独自の独演会をやり始めました」

光と影があれば、影に目がいく京子さん。

「いけいけどんどんな人がいたなら、その人や時代が輝くためにどれだけの犠牲があったか、どれだけの仕込みがあったか、という部分を見つめるのが楽しみなんですね。最近、取り組んでいるのは『方丈記』ですね。『渋沢栄一伝』もやっていて、1万人に聴いてもらおうというプロジェクトで、8300人ぐらいまで来ています」

最近、1万円札の肖像に選ばれた渋沢栄一は「日本近代経済の父」と言われる人物。

「そんな時代を引っ張ってた人のことは私がやらなくてもと一瞬思ったんです。でもさまざまな書物を読んだり、ゆかりの地を巡ると、影の部分を意識して世の中を引っ張っていこうとした、慈愛に満ちたリーダーだということがわかってきたんです。経済だけでも、社会事業だけでもダメ。その両方が必要だと。自分の利益というよりも、公益性や地球規模のバランス、秩序を考えていた人だったんですね。そのバランスが崩れれば戦争が起きるし、問題が起こるから。大正デモクラシーで浮かれている場合じゃないよ、と。だから、会社を500つくったけれど、社会事業は600以上やっている。この人はただ強い人じゃなく、今の時代にあっているんだなと。みんなが覇権争いしていたら地球は滅びる。

渋沢さんの東洋的な思想は今こそ必要なんですよね」。

《3》この道を選んでなかったら自分の命をどう生かしてあげたらいいかわからなかった

京子さんは新作として女流詩人や女流作家の物語も書いて話しています。

「たとえば私が目がいくのは与謝野晶子より、金子みすゞ。彼女は山口県長門市出身で、下関で書きますが、山口から一歩も出たことないんですよ。東京にも大阪にも出ていない。でも彼女の詩は世界の15~16カ国で翻訳されているんです。自分の外へ外へ広がるんじゃなく、うちへうちへと追求したら、世界中が吸い寄せられていくというタイプ」

その金子みすゞと同じく、京子さんは今、ご家族で山口県に暮らしています。

「地方に移住して、あちこちへ行ったり来たりしています。さまざまなことを俯瞰できるようになってきたときに、山だって、でっかい木ばかりだったら荒れちゃう。ちっちゃい草が生えていたり、キノコや苔があって、いろんな命、があって成り立っている。そこで含んだ水が海に流れていって、大海に出ていく。そういうことをしみじみ感じる。講談に出てくるひとりひとりの小さな人物も、エネルギーが強い人もいれば弱い人もいる。

時代の転換期に殺されちゃう人もいれば、身を引く人もいる。その歴史という大海に、いろんな人がいる。だから沈んでしまいがちな人に光を当てたいという思いがどんどん色濃くなっているんです」

山口に住むきっかけになったのは、全くの新天地に家族でワクワクしたことと育児環境を整えたい、ということがありました。

「月の半分はゆったりとした環境で楽しみたいという私の欲ですけれども。通常の講談師とは全然違うタイプの生き方を選んだという感じ。山口を離れるときは最長1週間ぐらいのスケジュールを組んで、東京を拠点に北海道も東北へも行きます。寄席も5日間の興行はおうけしていて。本当に今は充実していて、この道を選んで良かったと思います。うん、この道を選んでなかったら自分の命をどう生かしてあげたらいいかわからなかったと思う」

選択肢として近いのは、役者だったり、歌手だったり。でもやはり、彼女は講談師でありたいのだと言います。

「自分で書いたことを自分でしゃべりたい。新作が練れていくという段階が楽しいのと、自分が浄化されていく。自分のなかのダメなところを全部さらけ出して、モヤモヤを浄化して、それがお客様に伝わって、笑ってもらえたり、泣いてもらえたり、拍手してもらえたりという。違うところは修正してという繰り返し。その結果、いくばくかのお金になれば」。