🥂Glass 2

クラフトビールと、辛いジンジャエールがそれぞれのグラスに注がれ、2人は顔の高さにグラスをあげた。言葉のない乾杯だった。

幸はにんじんのラペを作りながら、2人の様子を背中で見守っていた。

アミューズに、辛子マヨネーズと新玉ねぎのみじん切りとコンビーフを合わせたものを載せた、小さなバゲットを置いた。

トッピングは、イタリアンパセリがひらり。

セルジュは「これこれ」と嬉しそうに頬張り、若い男性に尋ねた。

「で、大城くんは今、何年目なの」

大城くん、と呼ばれた男は、紙のおしぼりで丁寧に手を拭き、バゲットを掴んだところだった。

「3年目です。一浪して入社したんで、26ですけどね」

「そうか。石の上にも三年、かあ。まあ、石ってこともないか。もはや石というより、雑誌は遺跡、かもしれないなあ」

そう言うと、セルジュはフッと笑った。そしておもむろに言った。

「大城くん。辞めてもいいけどさ。辞めてどうすんの」

「… まだ決めてません」

「次を物色して目処つけてからにしたほうがいいんじゃないの」

「…… セルジュさんみたいに目標にできる人がいないところへ行ってもしょうがないし。オレ、ファッションはやりたいんすよ。でも、なかなか今、どこも大変そうだし」

大城は吐き捨てるように言った。ジンジャエールを飲んでいたが、思い直したように、幸に言った。

「すみません、僕、やっぱりハイボールください」

「はい」

幸はにっこり笑って、ハイボールを作り、大城の目の前に置いた。

「なんか、作りますか。つまむもの」

大城は目の前のカウンターに置かれたアスパラガスを指さした。

「これ、うまそう。アスパラベーコンとかできますか」

「はい」

幸はもう一度にっこり笑って、アスパラを選んだ。

🥂Glass 3

どうやら、セルジュは大城の元上司らしい。

ビールを飲み終え、白ワインに移行している。今日のグラスはニュージーランドの北島のソーヴィニヨンブランだ。

「ファッションなあ。着心地もわかんないのに、ネットで10万以上する革ジャンが売れちゃうんだからな。スーツの形も、量販店の言いなりだ。自分のポリシーなんてものを模索する時代じゃないのかな。男のファッションっていうのは、もっと一人ひとりの哲学なんだよな」

セルジュは遠い昔を語るように、そんな話をした。大城は深く頷いた。

「そうなんですよね。僕は新入社員の時から、セルジュさんにそう教えてもらってここまで来たから。新しい編集長に特集の企画を出しても、全然通らないんですよ。僕はもっと、そういうファッション哲学とかやりたいんだけど」

「すまんな、大城くん」

「なんで謝るんですか」

「僕の考えを押し付け過ぎた。もっと柔軟に、やればいいんだよ。時代に合わせていくのも、またファッションなんだから」

幸は会話を背中に聴きながら、今どき珍しい、師弟関係のような2人だなあと思った。

アスパラベーコンは、ちょっとひと味変えたい。

YouTubeで見た、大阪の山根大輔シェフの調理方法をやってみようと思った。

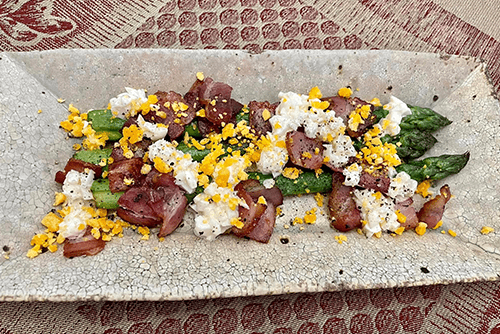

アスパラは根本の硬い部分を落とし、フライパンに少量のオリーブオイルと昆布水でころころと炒り煮する。蓋をして、3分。

蓋を開けて水気を飛ばし、軽く塩胡椒をする。

別鍋のスキレットで、ベーコンはじっくりと脂を出し、カリカリ寸前にしておく。

固ゆで卵の白身と黄身を分け、それぞれを細かくする。

白身は微塵切りに。黄身は、ざるでこして、ミモザっぽく。

アスパラを長い皿に盛り、ベーコンと卵でふわりと彩った。

「アスパラベーコンです」

「えっ」

大城はその彩りの一皿に目を丸くした。