大学で哲学や美学において、香りや匂いに関する美意識の探究をしておられる先生がおられます。早稲田大学文化構想学部の非常勤講師、宮﨑薫さんがその人。宮﨑さんは香りとどう向き合い、学生たちにどんなことを伝えておられるのでしょう。

きっかけは九鬼周造の美しい言葉だった

宮﨑薫先生の授業を、実際に受けさせてもらいました。

嗅覚に否定的なカントの言葉、「音や匂いを知らなかったら石ころと同じだ」と人間の感覚を肯定したモンテーニュ。「あらゆる言葉が匂いをもっている」と言ったニーチェ。興味深い格言が並びますが、宮﨑先生が香りについて考えるきっかけになったのは、九鬼周造の「音と匂 ―偶然性の音と可能性の匂」の中の次の一節だったそうです。

「私はただひとりでしみじみと嗅ぐ。そうすると、私は遠い遠いところへ運ばれてしまう。私が生まれたよりももっともっと遠いところへ。そこはまだ可能が可能のままであったところへ」

九鬼周造といえば『「いき」の構造』という著書が有名です。いき=粋というのも、香りと同じく目に見えないもの。そういうものを解き明かしたい気持ちと、宮﨑先生の気持ちが呼応したのかもしれません。

「そうですね。哲学というのは、深く考え、思索すること。哲学者の鷲田清一先生は、哲学とは『生活をする上で本当に大事なものは何かを考えること』だとおっしゃっています。そして哲学の役割は『見えているのに誰も見ていないものを見えるようにする。言葉で見えるようにする』ことだとも。五感のなかで、嗅覚に関わることは、言語化することと最もかけ離れているように思われます。だからこそ、香りというものの本質に迫りたいと思うのです」。

この日はファッションにおける「香水」のお話もとても興味深いものでした。紹介されていたのは「CHANEL N°5」と「L’EAU D’ISSEY」。

「どちらの香水も、その時代背景、ファッションデザイナーの想いや考え方があった上で、本質的な投げかけをしています。『CHANEL N°5』は女性そのものについて、『L’EAU D’ISSEY』は、それまでの香水の概念を覆す、水をテーマにしています。それらはブランドの象徴ともなっていきました」。

子どもの頃から好きだった「香り」を仕事に

子どもの頃は、昆虫が大好きだったという宮﨑先生。

「家族から『虫愛づる女の子』と言われるほど、虫好きで、さまざまな昆虫を飼育しました。その次に、昆虫がやってくる植物、それもいい香りのする植物に興味を抱いたのです。そこでバラやミカンなどを育てるようになりました。そして、美しい花の色や香りを永く残したくて、ポプリを作り始めたのです」

後に、子どもたちを対象とした香りの体験プログラムに関わった時には、10歳の頃の自分に語りかけるように、子どもたちと接したそうです。そして、子どもの頃に抱いた「香りってなんだろう」という問いは、今も持ち続けて「永遠に解き明かされることがないかも」と話されました。

五感で街を探る。「香り」でたどる生きてきた道

「大学で教え始めて、10年になります。『生活環境美学』という日常における美を探る講義の一部で、香りの話をしました。すると、学生から、『もっと、香りについて話して欲しい』という声が集まり始めたんです。そこで、『感性文化基礎論』という科目では、五感の中でも嗅覚に着目することにしました」

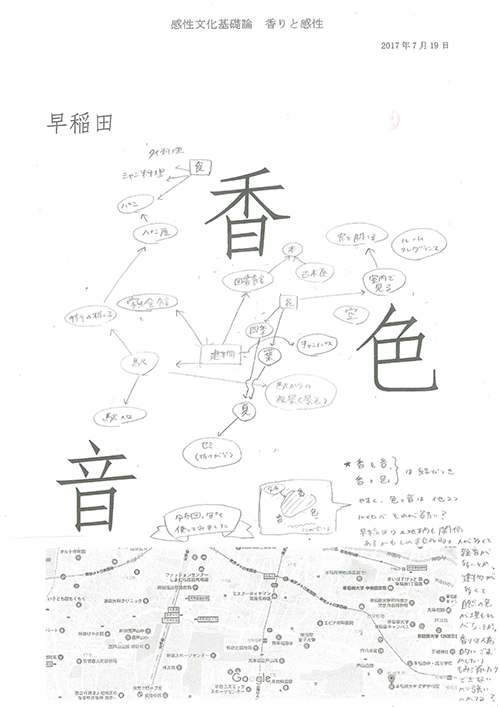

宮﨑先生は、「早稲田の色香音」という「早稲田の街を五感で探ろう」という取り組みを学生たちと実践しています。

「マスクを外して、イヤホンを外して、歩いてみると、色・香・音が飛び込んできて、景色が、世界が変わるかもしれません。出会った香りや音が、新たな創造の源につながるのではないでしょうか」

学生が記した「早稲田の色香音」のシートを見せていただきました。

「36号館のこのデッキの空間だけが変な匂いがする」

「戸山キャンパスは澄んだ匂い。37号館は白い、クリーンな匂いがする」

「新歓の音→新緑の匂い」

色、音、香りを個々に感じるのではなく、連関したものとして捉えるようになっていく学生たち。

宮﨑先生は、学生たちにとって「感覚のナビゲーターのような存在」でありたいそうです。

「学生の中に、既にインストールされている感覚のアプリを起動させたい。私はそのナビゲーターのような存在です。哲学、文学、芸術などで、嗅覚や香りがどのように扱われてきたか知り、その後は、自分自身が学び、多くの時間を過ごす場所で、香りを感じ、それぞれの創造的な活動、研究に結びつけて欲しいです」

授業の中で、「香りを語る~私と香りの物語」という課題にも、学生は取り組むそうです。

お母様との時間が詰まった香袋

宮﨑先生ご自身の、香りの思い出も伺いました。

「5年前に、私の活動を応援してくれた母が他界しました。母には、記念日に、香十の香袋を選んで贈っていました。それを、母は玄関に飾ってくれました。椿、桜、花菖蒲、睡蓮… 季節の花を象った香袋。その数は、20を超えます。遺品を整理していたら、香袋が納められた桐箱が出てきました。私が『香りに関わる仕事がしたい』と告げた時『仕事に結びつくかどうかはわからないけれど『源氏物語』につながる香りの世界だね」と、言ってくれました。修士課程、博士課程と、長く続く研究の時間を、気持ちの上で支えてくれたのは母です。桐箱の蓋をあけると、ふわっと香りが漂って、母と共に歩んだ時間が蘇りました。もう側にはいないけれど、感謝の思いが、今も私を支えてくれています」

香りは人生の大切なひとときの記憶としっかり手を取り合っているものなのでしょう。

その香りをなぜ自分は選んだのか、その香りがなぜ好きだと感じるのか。そんなふうに考える時間も、また豊かな香りと哲学の時間なのです。

学生たちの感性にまた気づかされる

香りをどう表現するか。それには、言葉は欠かせません。しかし、その香りにどんな言葉を使うのかは人それぞれですし、それが表現ということなのかもしれません。

宮﨑先生は香りと言葉についてこんなふうに考えています。

「香りと言葉は、私を織りなす縦糸と横糸のようなものです。香りは、とどめることができない儚いものです。しかしながら言葉は、香りを永遠にとどめることができます」

古来、私たちはこの香りを永遠にとどめることに心を寄せてきました。

「例えば『万葉集』の大伴家持の「橘のにほへる香かもほとどぎす 鳴く夜の雨にうつろひぬらむ」という歌では、家持が橘という植物の香りに魅かれ、時の移ろいを感じた、その思いを嗅ぎ取ることができます。また、橘の花の香に魅かれる家持と私自身がつながり交感しているように思えます。

香りによって、空間を超えて、植物と、大地と、そこに暮らす人々とつながることができる。

言葉によって、時間を超えて、香りに思いを寄せ、文字に託した人とつながることができるのです」

先生は学生たちとの交流のなかで、香りへの思索をさらに深めていると言います。

「学生たちは、時にはっとするような言葉を残してくれます。卒業し、今はコピーライターとして広告代理店で活躍している人が『香りは記憶媒体』だと言いました。また『限られた人のみが感じることができる貴重なものが香りであり、それをどのように他人に伝えれば良いのかという難題に立ち向かってきた過程が一番よくわかるのが文学である』と書いた学生もいました。ひとりひとりの学生の感性に触れることができ、私自身の香りの思索も深まり、日々、アップデートしています」

学生たちと宮﨑先生が香りに向き合う時間は、とても豊かで尊いものなのです。

photo by Yumi Saito

http://www.yumisaitophoto.com/

Text by Aya Mori