- HOME

- スペシャルインタビュー「今、かぐわしき人々」

- 第167回:デコート豊崎アリサさん(ジャーナリスト、ドキュメンタリー作家、写真家)

《2》ナツメヤシの木の下で見た砂漠の光景に運命を感じて

日本に移り住んだアリサさんは、半分は日本人ながらも、初めての日本を体験します。

「母方の祖母の家は木造で、大きなゴキブリがいて湿気たっぷりの庭はジャングルのようだと思いました。軽井沢の自然の中でいとこと遊ぶのは楽しかった。煎茶の香りとカビの匂い、蚊取り線香が混ざり合った日本の蒸し暑い夏はアフリカみたいだなと」

彼女の心のなかには、潜在的にもうアフリカがしっかりと刻まれていたようです。

しかし、10代から20代へと成長するなかで、アリサさんは「自分は何者なのか。本当にしたいことは何か」と、悩むようになりました。

「まず日本語がほとんどわからないということが、大きな壁でした。フランスやアフリカでは『シノワ(中国人)』と見なされてもまったく気にしなかったけれど、日本の私は『外人』と見なされる。日本語を話せるようになって少しずつ変わっていきましたが、大学で日本語を学ぶことは拒み、日本を探検してみようと思いました」

アリサさんは六本木にある大きなナイトクラブで外国人ホステスに混じって働いたり、モデルの仕事を受けたりしていました。

「日本語の勉強にはなりました。その後、フランス語のスキルを買われて普通の会社にも就職してみました。でも満員電車、社内の人間関係、接待、不明な残業が多く、お茶をサービスしているだけ。私はどんどん息苦しくなっていきました。何がしたいのか、本当にわからなかったんです」

27歳。アイデンティティのありかを模索する彼女に、父親から旅行へ誘われました。

「久しぶりのアフリカでした。最初は父がフランス人の友達にモロッコの砂漠ツアーに誘われ、行くと言ってしまった、と困っていたんです。団体行動や観光が嫌いな父がなぜと思いました。モロッコはパパらしくない、と私は言いました。ただ個人でサハラ砂漠へ行くにはコストがかかりすぎるし、道がわからないから、ガイドやコック、車が必要です。

最初はつまらなかった。ところが私にだけ、思いがけない事が起きました」

それは旅の4日目。砂漠の中、目的のオアシスに辿り着いた時、彼女を待っていたのは音楽だったのでした。

「オアシスで、10人ぐらいのミュージシャンが太鼓を叩き、歌いながら歓迎してくれたんです。彼らはベドウィンの人たちで、スーフィーという古代イスラムの音楽をやっている人たちでした。いわゆるトランスミュージックなんです。私は東京での生活に疲れ切っていたので、自由にセッションを始めた彼らの音にすっかり癒されました。彼らと夜中まで砂漠にいて、皆が寝てしまっても、一人で砂漠を歩きました」

アリサさんはそこで、運命を知る瞬間に出会いました。

「小さい砂丘にゆっくり向かい、登っていって、一本のナツメヤシの木の下に座って。ぼんやりして、もう一度立ち上がり、天を仰ぎました。すると満天の星が地平線まで広がり、月明かりはヤシの実に反射して、砂丘は白い海原のように見えました。次の瞬間、ここしかない、と思ったんです。東京に戻っても、運命があれば、サハラ砂漠にきっと戻って来れる。私の直感は間違いない、と思いました」。

《3》東京の住居を引き払い、サハラ砂漠へ

バックパッカーで行くのではなく、もっとサハラ砂漠に居たい。そう強く願った彼女のもとに、3ヶ月後、最初に訪れたのはパリダカールラリーの通訳の仕事。

「出発の時、在留カードの期限が切れていて、それを特別受理してもらうのに2日かかったという事件もありました。でもその仕事を遂行できて東京に戻ってきたときは、もう私の居場所はサハラ砂漠になっていました。そして観光ツアーではなく、遊牧民と砂漠を旅したい、と思うようになっていました」

彼女の母親の令子さんも、情熱の人。

「『砂漠でもなんでも、とにかく、好きな事が見つかったんなら、そこへ行きなさい』と母は応援してくれました。そしてJICAの砂漠化防止計画の通訳募集を見つけてきたんです。外務省の試験なんか無理だよ、日本語のレベルが低いし、と私は言いましたが、ファックスで履歴書を送ってしまいました。履歴書用の写真がなく、モデル時代の写真を貼ってありました(笑)」

結果は不合格。しかし、なんと合格した人が現地のニジェールで病気になり「今すぐ来てください」という電話が。アリサさんは、すぐにアフリカへ向かいました。

「JICAの仕事をしながら、ニジェールで塩キャラバンの話を聴き、どうしても合流したいと思うようになりました。あるトゥアレグと出会い、ラクダを3頭買って、同じルートを歩けば出会えるかも、というような無謀な計画です。でも1週間経っても出会えない。

タマシュク語を覚え、ただただ彼らに出会えることを念じた。東京のアパートは引き払ってきたし、彼氏もいない、仕事もない。それしかなかったから」

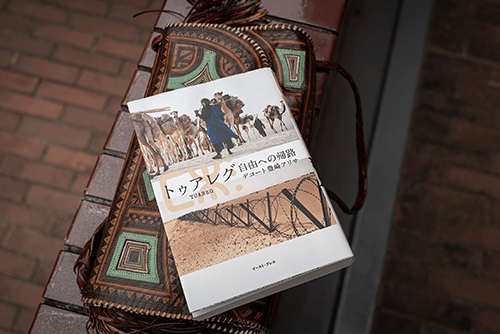

塩キャラバンは忽然と現れました。そこからの旅の様子は、ぜひ『トゥアレグ 自由への帰路』で。