- HOME

- 連載読み切り短編小説『香りの記憶』

- 第8回『砂糖菓子のリボン』

-

- 小説

連載読み切り短編小説『香りの記憶』

第8回『砂糖菓子のリボン』

《4》

結婚して、香苗はパリで20年を過ごした。月日はおおむね甘やかに流れた。子どもができなかったことをのぞけば、それはそれで幸せなことだった。

フランスじゅうを、そしてヨーロッパじゅうを夫婦で旅した。小さな旅が、二人の会話をつなぐリボンのようなものだった。

二人の両親…特に義父母は年をとり、年に一度は必ず二人で帰国するようになった。

香苗の実家は世田谷線の上町にある住宅街だったが、義父が駒沢にある特別養護老人ホームに入ったので、毎日のように通った。

駒沢は相変わらず静かな町だ。駒沢公園のあたりを歩いていると、20年も時間が経っていることが嘘のように思えてきた。

大きなイヌを連れた人が、決められたような等間隔で散歩している。

公園の上の空は広く、どこまでも青くて、そこだけが東京でないような気もしてくる。雄大な曲線をもった建物は50数年前にはきっと近未来のものでしかなかっただろう。

香苗はふっと、パリの新都市と言われるデファンスを思い出した。左右に恐ろしく広い階段に初めて立ったとき、平衡感覚を失って踏み外しそうな怖さを感じたことを。

急な階段ではない。踏み外しそうな要素は何もないのに、踏み外しそうになる。あれは、自分がどこかで踏み外したいからではないか。そんなことをなぜか駒沢で考えている自分が可笑しいと思った。

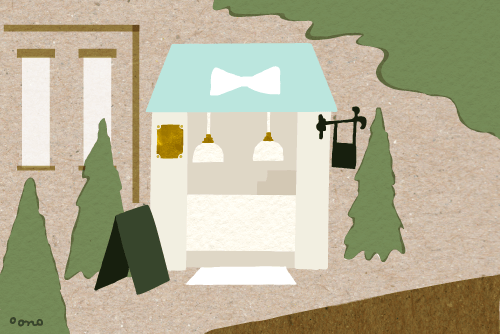

自由通りをしばらく歩き、道を一本入ったあたりから、バニラの香りがした。

新しいケーキ屋のようだった。手描きの黒板にリボンの絵とともに「Sucre d’art」とある。

おとうさんに、ケーキでも、買っていってあげよう。

カフェスペースなどはなく、いきなりケーキの並ぶショーケースが見えた。

ガトーフレーズ。ガトーショコラ。シュークリーム。サバラン。オーソドックスなケーキが多いが、どこか洗練されたきれいな形をしている。サンプルなのだろうか、飴細工のデコレーションケーキがいくつか飾ってあった。

そこへ、小学生くらいの男の子が、中からひょろっと顔を出した。

「あ」

その顔と雰囲気に、香苗は見憶えがあった。

あのときの、飛行機の。…そう思うと、心臓が急にトクトクと音を立てた。

「いらっしゃいませ」

笑顔でそう言いながら、男の子の頭をひょいと押して奥へ行くように促したのは、ショートカットで色白の化粧っ気のない美しい女性だった。

香苗は砂糖細工のデコレーションケーキを見つめた。

そこにかかる、縁がピンクの白いリボンを。

それは、あのときの彼がつくった幸せの形なのだろう。

「きれいですね」

「こちらはオーダーとなっています。パティシエはフランスの片田舎でこういうのを修行してきたことがあって。店の名前もシュクレダール、砂糖細工、としたんです」

「フランスのどちらですか」

「ナンシーというところだそうです」

店に満ちているバニラの香りのなかで、香苗はここにいつまでも、ただ立っていたい、と思った。

終

- <<前のページ

- 4/4

- 次のページ>>

作者プロフィール

森 綾 Aya mori

https://moriaya.jimdo.com/

大阪府生まれ。神戸女学院大学卒業。

スポニチ大阪文化部記者、FM802編成部を経てライターに。

92年以来、音楽誌、女性誌、新聞、ウエブなど幅広く著述、著名人のべ2000人以上のインタビュー歴をもつ。

著書などはこちら。

挿絵プロフィール

オオノ・マユミ mayumi oono

https://o-ono.jp

1975年東京都生まれ、セツ・モードセミナー卒業。

出版社を経て、フリーランスのイラストレーターに。

主な仕事に『マルイチ』(森綾著 マガジンハウス)、『「そこそこ」でいきましょう』(岸本葉子著 中央公論新社)、『PIECE OF CAKE CARD』(かみの工作所)ほか

書籍を中心に活動中。