- HOME

- 連載読み切り短編小説『香りの記憶』

- 第11回『笑い屋・かす子』

-

- 小説

-

連載読み切り短編小説『香りの記憶』

第11回『笑い屋・かす子』

《4》

京阪沿線の千林、という小さな駅で降りると、グーグルマップに笑い屋・かす子の名刺にあった住所を入れた。商店街と反対方向へと歩いていき、突き当りを左へ、さらに左へ、とどんどん細くなる道の一角に、古い小さな一軒家があった。

門はなく、扉の右にあるプランターには朱色のゼラニウムが咲いており、左のプランターにはまだ3本の細竹にようやく巻きつき始めた朝顔らしき蔓があった。

細竹の上と窓の表にある鉄柵とを白いビニールの紐がつないであった。

インターホンを鳴らすと、かす子の「はい〜」という明るい声が聞こえた。

「あの、さっきお電話しましたOAB放送の橘です」

「どうぞー」

ガラガラっと引き戸を開けると、そこにはノーメイクのかす子がいた。あの青い花のスーツのときの華やかな風情はなく、番組でもらったらしい芸人の似顔絵つきのTシャツに、グレーの膝までのジャージを履いていた。

「着替えようと思たんやけど。ごめんね、こんなかっこで」

「いえ、私こそ突然すみません」

玄関を上がると、左に台所があり、傷だらけの茶色いダイニングテーブルとグリーンの座面の椅子がふたつあった。その奥に和室の居間があり、どうやら奥にもうひとつ部屋があるようだった。

居間は足の踏場もなく、いろんなものが散乱していた。週刊誌、新聞、テレビ局の記念品が入っているらしい紙袋、書類、お菓子の箱、果物のカゴ、衣類。…

「掃除しとこうと思たんやけど。ごめんね。こんなとこで。今、座布団もってくるさかい」

かす子はそう言うと、奥の部屋から座布団をもってきて、そこらへんのものをざざーっと押しやり、ふたつぶん置けるスペースをつくった。

「座ってて。お茶点てるから」

「あ。はい」

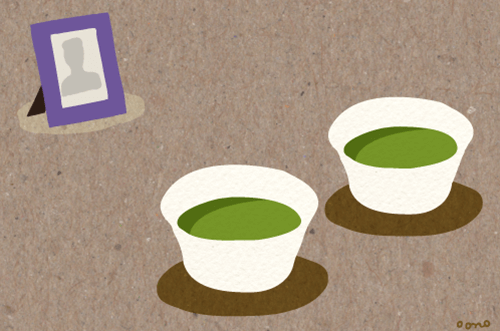

麻子が座って待っていると、抹茶のいい匂いが台所からしてきた。振り返って見ると、かす子は首をかしげるようにして、古い茶筅で抹茶茶碗のなかをかき回していた。

Tシャツにジャージ、この荒れた部屋に突然お茶を点てているかす子がおかしくて、もうしばらく笑えないと思っていたはずの麻子は笑いをこらえた。

かす子は抹茶茶碗をふたつ、うやうやしく盆の上に載せてやってきた。時々、足にぶつかるモノたちを蹴飛ばしながら。

「お客さんやもん… さあ、一服、どうぞ」

「いただきます」

麻子は両手で黒い抹茶茶碗をもって、そのなかの緑の香りをすすった。

久しぶりにかぐ、抹茶の香り。

「ああ、ええ匂い」

ひとくち飲んで、思わずそう声が出た。麻子は両手で茶碗を抱えながら、かす子に話しかけた。

「子どもの頃、心斎橋筋の宇治園の前で、いつもこの匂いをかいで。親やおばあちゃんおじいちゃんに手をひかれて、あのうねうねした地面の柄通りに歩こうとして、うねうねして怒られて…。あの頃はなんの悩みもなかったなあ、って」

かす子は麻子の物憂げな表情を見て、思わず言った。

「なんかえらい目に合うたんやてな」

「え」

麻子はぎょっとした。下谷とのことを中瀬がしゃべったのか。噂話はこんな素人のおばちゃんのところにまで飛んでいくのか。

「気ぃ悪うせんといて。中瀬さんにな、なんであんたのような優秀な子が、フロアのADみたいなことからやり直さなあかんのかって、私らが問い詰めたん。ごめんな」

「いえ、いいんです。私、笑うてもらいにきたんです。あほやなあ、って」

そう言うと、麻子の目尻から涙がつーっと落ちた。

「あっはっはっはー」

かす子は泣きそうな目をしながら、いつもの笑い声をあげた。

「あんな、橘さん。私、笑うのん、練習したんやで」

「練習…した」

「そうや。5年前に大好きなおとうちゃんが亡くなってな。笑われへんようになってしもてな。まあ、ずーっと私も保険の外交やってたから、食べるのには困らへんけど、子どももおらんし、ひとりぼっちが寂しいて寂しいて。…なあ、おとうちゃん」

かす子は部屋の奥に置いてある小さな仏壇に呼びかけた。そこには小さな遺影があって、かす子の顔の半分くらいしかない、細面の優男が微笑んでいた。

「笑われへんから、これはあかんと思って、練習してん。あーっはっは、あーっはっはっはー、ってな。ほんで、テレビ局の公開録画を見に行ったときに、中瀬さんにスカウトされたんよ。奥さんの笑い声はものすごいええ。最高や。お笑い番組を盛り上げる、芸人をやる気にさせるええ声や、って。口説き落とされて、笑い屋になったんよ」

「そうやったんですか」

「そうそう。笑うって、笑おう、と思わな笑われへんねん。それも人に聞かせる笑い声はな。誰かのことを笑うてあげる、それも愛やんか。…なあ、おとうちゃん」

遺影はまた微笑んでいた。

麻子は言った。

「あの、ほんなら私のこと、笑うてください」

「わかった」

かす子は深呼吸すると、高らかに笑った。

「あーっはっはっはっはー」

麻子も一緒になって笑った。

「あっはっはっはー」

「よっしゃ、麻ちゃん、その調子や」

だんだん声が大きくなる麻子に、かす子もうれしくなってきた。

麻子は頬を紅潮させて言った。

「あっはー、って笑うたびに、あほらしい自分にも、あほらしい男にも、バケツの水をかぶせるような気ぃがしますわ」

「びしょぬれや。もう目も当てられへんな」

「あーっはっはー」

二人は長いこと、涙ぐみながら笑った。

かす子が「もう一回、今度は普通のお茶入れるわ」と、立ち上がるまで。

To be continued

- <<前のページ

- 4/4

- 次のページ>>

作者プロフィール

森 綾 Aya mori

https://moriaya.jimdo.com/

大阪府生まれ。神戸女学院大学卒業。

スポニチ大阪文化部記者、FM802編成部を経てライターに。

92年以来、音楽誌、女性誌、新聞、ウエブなど幅広く著述、著名人のべ2000人以上のインタビュー歴をもつ。

著書などはこちら。

挿絵プロフィール

オオノ・マユミ mayumi oono

https://o-ono.jp

1975年東京都生まれ、セツ・モードセミナー卒業。

出版社を経て、フリーランスのイラストレーターに。

主な仕事に『マルイチ』(森綾著 マガジンハウス)、『「そこそこ」でいきましょう』(岸本葉子著 中央公論新社)、『PIECE OF CAKE CARD』(かみの工作所)ほか

書籍を中心に活動中。