- HOME

- スペシャルインタビュー「今、かぐわしき人々」

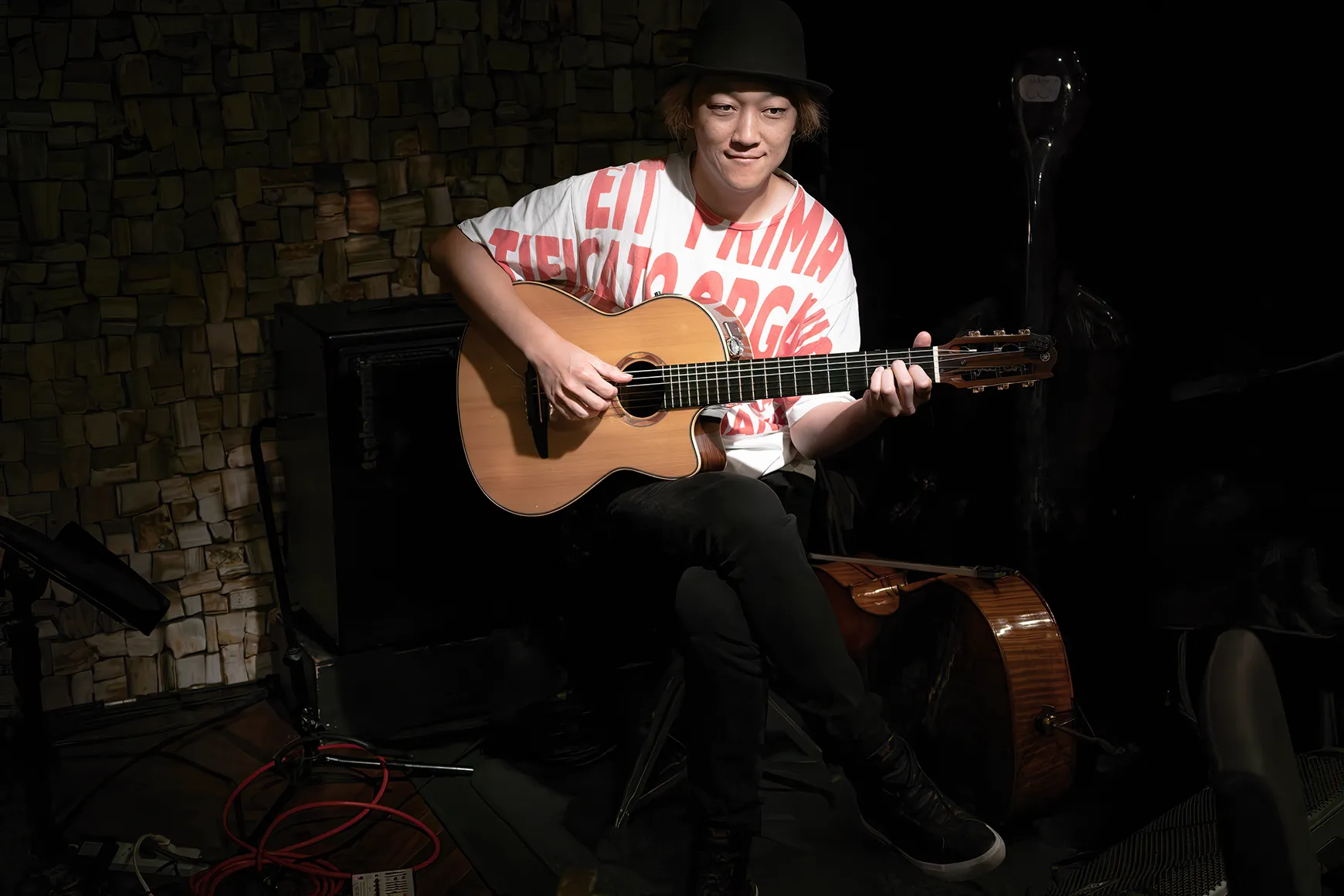

- 第258回:伊藤ハルトシさん(チェリスト、ギタリスト、プロデューサー)

《2》チェロもギターも共通するのは、まず音色ありきだと言うこと

ギターを手にした中学生の伊藤さんは、最初はイングヴェイマルムスティーンやリッチーコッツェンなどの速弾きギタリストのコピーからスタート。

一方で、バンドも始めて、エアロスミスや、ジミー・ヘンドリックス、レッド・ツェッペリンなどのクラシックロックをバンドでカバーしていた。おそらく伊藤さんはあっというまに完全にコピーしてしまったに違いない。

「そのコピーバンドと同時期に、ミュージシャンが集まる場所がありまして、そこでブルースのおじさんがいたり、ジャズの人がいたりと、音楽のいろんなジャンルを知りました」

その後、プロとしていろんなジャンルに抵抗なく入っていく素地がここでできた。

高校生になると、バンド・コンテストに応募した。

「でも一緒にやれる友達がいなかったので、カラオケをつくって、そこにギターを入れて。そんなことをしていたら、YAMAHAのプロデューサーに『サポートミュージシャンというプロの仕事があるんだけど』と言われたんです。それから土日にスタジオに通って、レコーディングやライブのサポートをするようになりました。18歳の頃かな。目黒のYAMAHA本社にある地下のスタジオでした」

2006年、伊藤さんのサポートした『友達の詩』で、中村中さんは紅白歌合戦にも出場した。

サポート中心だった活動に、プロデュースやアレンジも頼まれるようになっていった。

現在は平原綾香さんのライブのサウンド・プロデューサーとしても名前が挙がる。

「自分自身がプレイヤーとしてもやっていくけれど、経験したことをプロデュースとしても活かせたらいいなと」

チェロとギター、クラシックとポップス。両方の楽器、様々なジャンルに精通する人として、アドバイスできることは多い。

「とにかく、チェロもギターも共通するのは、まず音色ありきだということ。僕はクラシック教育を受けたので、当たり前に生音へのこだわりが強いです。だから、電気を通す楽器だとしても、楽器へのタッチや、人の耳に心地よいこと、心に琴線に触れるような演奏が出来ることが何よりも大切なんです」。

《3》人と演奏するとき、最も大事なのは「察すること」

仕事のオファーは絶え間なく、スケジュール帳はびっしり。しかし、ひとつひとつの仕事に向き合う彼はとても安定していて丁寧だ。

プロとして音楽をやっていく上で最も大切なことは「察すること」だと、きっぱり言う。

「人と一緒に演奏する、そのアンサンブルを押し上げていくという想いをまずもつ。そうしたら、共演者がどう思っているかを察することが大事ですよね。常に周りの音を聴いて、いつ何が起きても反応できるようにアンテナを張る事がとても大切だと思います」

察して、共に進む。それはサッカーにも似ているという。

「僕はボランチというポジションにつくことが多かったんです。攻めも守りもできるポジションです。守りに力を注いだり、攻めに幅をもたせたり。アンサンブルも、空いたところでどうするかという表現だったりする。それは聴いている人にまではわからないかもしれませんが。共演していただいた方には感じ取れるようです」

でも結局、一人だけが目立つステージはあり得ない。すべてがアンサンブルとして溶け合った演奏こそ、聴いている人たちにも伝わるのではないだろうか。

「プロを目指して来てくれる人が観に来てくれて『よかったです』と言ってくれるのは嬉しいですね。それはソロが良かった、ということではなくて、皆が楽しんでいるステージだったということですから。そういうチームプレーを伝えていきたいです。一人で音楽が作れちゃう世の中だからこそ、人とつながったときに生まれるものを聴いてもらえたら」。