🥂Glass 3

「こんばんはぁー」

そこへばっちり化粧をした凛花がやってきた。涙袋の上にホログラムに輝くラメのアイシャドウをつけ、唇はピンクのグロスでテカテカしている。

「あらこんばんは。… あれ、大城さん、憶えてるかな?凛花ちゃんのこと」

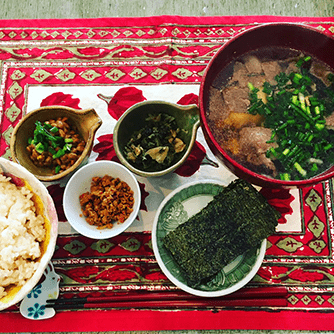

大城は肉吸いをすするのに夢中で「ああ」と生返事した。

「… いやあ、旨いなあ。… 出汁がすげえ。色が薄いのに、味が濃い」

幸は嬉しくなって答えた。

「本物はまた違うお味かもしれないんで、千日前の千とせっていうおうどんやさん、行ってみてください。なんでもね、芸人さんたちは『出世めし』の一つだと言ってるんですよ。売れてる人がみんな食べてるから… 」

そう言いながらふと、昔の恋人の顔を思い出したが、そのことは振り切るように、凛花にも声をかけた。

「凛花ちゃんも食べる?」

凛花は首を振った。

「いや、私は出世とか関係ないから。バイトしかしてないし」

すると、大城も言った。

「あ、僕も出世はいいかな」

「えーっ。そうなの」

幸は驚いた。

どうやら、ここにいる若い人たちは、組織で偉くなることなんて考えていないようだった。いやここにいる二人だけではないのかもしれない。今の若い人たちは、野心をもたない人が多いと聞く。とりあえず、今まで出会った経営者たちを思い浮かべながら言ってみた。

「でもね、偉くなったら、自分で決められる裁量が増えるじゃない? それって好きなことがやりやすくなるんじゃないのかな」

大城は小鉢のそぼろをご飯に載せながら言った。

「どうかなあ。利益出さなきゃとか、そういうプレッシャーも増えますよね。それに出世って、なんか人を押しのけて、って感じがするじゃないですか。それより、僕は人数は少なくて良いから、気の合う仲間と楽しい仕事をしたいな」

「素敵です」

突然、凛花が会話に入ってきた。

「それってすごい素敵だと思います。大城さん、いつか自分で会社を立ち上げちゃったりして」

「いや、それも大変だし。経営なんて、よくわかんないし」

なんとなく二人の話は噛み合わなかった。幸は何も聞かずに、そっといつも凛花が頼む白ワインのグラスをカウンターに置いた。

🥂Glass 4

「それはそうと、大城さんは彼女いるの」

「今は居ないっす」

凛花は顔全体で嬉しそうに幸を見たが、幸はちょっと眉をひそめた。赤ちゃんにのイヌに落ち着け、と言うかのように。

そして大城にまた聞いた。

「どんな女性がタイプ?」

大城はほとんど平らげて満足げなお腹をさすりながら言った。

「そうだなあ。料理がうまい人って、いいなあ」

今度は凛花が眉をひそめた。その顔と大城の顔を見比べながら、幸は言った。

「あのね、来月あたりから、週末にブランチを出そうと思ってるの。凛花ちゃん、手伝ってくれるのよね」

「えっ、えっ… あ、はい」

幸の咄嗟のフリに、凛花は思わず言ってしまった。幸にしてもみても、突然の思いつきだった。

「へえ、凛花さんも料理するんだ。また食べに来ますよ」

大城は無表情で言った。社交辞令かもしれない。

そして、空っぽの器の前で「ごちそうさまでした」と頭を下げた。

「旨かったなあ。大阪、楽しみになってきました」

「あ、大阪で何を召し上がったのか、ぜひ報告に来てくださいよ」

「はいっ!」

大城は元気に返事して、白い歯を見せた。

凛花は目を回す表情をして、軽く幸を睨み、可愛いため息をついた。

《この物語はフィクションです》

筆者 森 綾

フレグラボ編集長。雑誌、新聞、webと媒体を問わず、またインタビュー歴2200人以上、コラム、エッセイ、小説とジャンルを問わずに書く。

近刊は短編小説集『白トリュフとウォッカのスパゲッティ』(スター出版)。小説には映画『音楽人』の原作となった『音楽人1988』など。

エッセイは『一流の女が私だけに教えてくれたこと』(マガジンハウス)など多数。

http://moriaya.jp

https://www.facebook.com/aya.mori1

イラスト サイトウマサミツ

イラストレーター。雑誌、パッケージ、室内装飾画、ホスピタルアートなど、手描きでシンプルな線で描く絵は、街の至る所を彩っている。

手描き制作は愛知医大新病院、帝京医大溝の口病院の小児科フロアなど。

絵本に『はだしになっちゃえ』『くりくりくりひろい』(福音館書店)など多数。

書籍イラストレーションに『ラジオ深夜便〜珠玉のことば〜100のメッセージ』など。

https://www.instagram.com/masamitsusaitou/?hl=ja

- <<前のページ

- 3/3

- 次のページ>>