- HOME

- FragDialogue

- 第5回:中原慎一郎さん・小仲正克社長

-

- 特集

-

FragDialogue

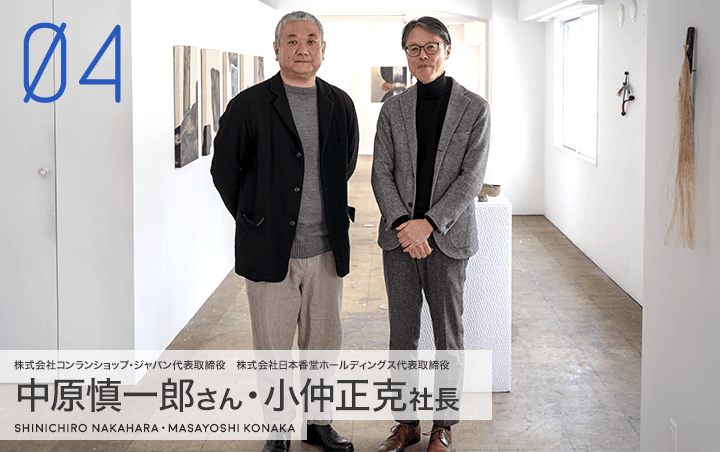

第5回:中原慎一郎さん・小仲正克社長

買い手が、量産されたものを喜ばない時代になってきた(中原)

小仲 中原さんは地域の工芸をつなげていく、広げていくということを一つのライフワークとしてやられていると思うのですが、そういった日本の工芸と、いわゆる「民藝」と言われるものとの違いはどこにあるんですか。

中原 「民藝」は、民藝運動を始めた一人である柳宗悦という人が、昔から無名な工人がつくっている日常のための工芸のなかに美を見つけ、そう呼んだのが始まりですよね。作品にはサインすることなく使われるための工芸です。現代の工芸というと、作家の名前が出ることも多い。工芸と「民藝」の違いは、作家による意識の違いもありますが、現代では美術工芸の広がりも多く、意味が多岐に渡りつつあります。

小仲 作品性があるかどうかでしょうか。

中原

アーティストの一つの作品だということですね。要は「民藝」は、産地でみんなで同じものをデザインとかに関係なく、その産地のものとしてたくさん作っていた時代の呼び名なんですよね。 だから例えば、同じ器を作っていたとしても、その中でも上手下手があったりすると思うんです。人の手によるものなんで。そういったもののなかから特徴が出てきて、古くなったものを見つけて、センスのいい柳宗悦みたいな人が「これが素晴らしい」と収集して、それらを当時の銀座のど真ん中で売るっていうのが、たぶん粋だったわけですよ。 そこに価値がつく、それはたぶん、とても楽しいことだったと思います。

最初にうごいた世代ですから、どんな地方、国に行っても、そこでいろんな発見があり、安い状態でたくさん買い集めて。でもそれをつくった人たちは、別にそれを美的に鑑賞してもらうためでなく、生活のためにつくっていたんですけどね。

小仲

すでにあったものに価値をつけていったということですよね。

ものづくりというのは、結果としてものが出来上がるとしても、そこに至る道筋だとか、あるいは、使っていただく人たちへの伝え方だとか、そのプロセスが意味をもつように感じます。

ちなみに弊社の「Yohaku」で、岡山県のある地域に藁で卵を包んでいた文化があって、それを卵の形の磁器に香りを染み込ませたディフューザーとして販売しているんですが、これも中原さんのアイデアで、人気になっています。

中原 この場合、僕は用途を変えちゃったんですけど。こうやって卵を売ってるの見た時に、中身の卵を抜いちゃって飾りで飾ってる人たちがいて。 そうやって飾るこのたたずまいが、すごく素敵だったので、それが香ったら面白いかなと思ったんです。

小仲 古くからあるものなんですけれども、知らない人たちにとっては新鮮なんですね。

中原 プロセスというか。自分がどう出会うかも大事かなと思ってるので。

小仲 人としてどう出会うか。そこでどう心が動くか。

中原

そうですね。地方へ行って、ある技術をもっている人と出会ったとき、あるいはその産地の技術を見たときに、昔のままの用途だと「そんなふうにはもう使わないよね」というのが、出てくるじゃないですか。だから、そういったものを、新しい視点を与えてあげて、どう今に活かすかということは、考えたりはします。

今の生活のスタイルに合わせるというのも大事かなと思いますし。あとは、買い手が、量産されたものを喜ばない時代になってきたと思うんです。なんか、もちろん、ビジネスとしては量産がいいんですけど。

ものづくりにおいて、その産地、作家、技術をもつ工場それぞれにとって、適正な形を探らなくてはならない。それは昔より非常に難しいと思うんですが、でも、そこが一番、やりがいがあります。

小仲 希少性には、昔も今もやっぱり価値がある。

中原 そう感じます。家具を扱っていても、今、フランスの1950年代の家具は、1台1000万円とかいう価格のものが増えてきているんです。フランス人は価値のつけ方が上手なんですけど。昔から希少価値はありましたが、金額からみると今が一番高いという。「使い続けられている」という妙なサスティナブルの価値がついている。

小仲 詳しくないんですけど、1960年代あたりの北欧家具とかもものすごくいい値段で売られていますね。そういう市場はずっと続いているんですか。

中原

今は、フランス、北欧ものとかは相変わらず人気だと思います。そうですね、いろんなギャラリーとかがうまく仕掛けていますよね。

そういうのを見ると、なるほど、今まで価値がついてないものを自分たちがどう見つけるかっていうことを考えますね。価値がついたものを売るのはなかなか難しいと思うんですけど。

こだわりが強すぎると、ものづくりそのものしか見えなくなってしまう(小仲)

小仲 ものづくりの国による対比のお話も伺いたいですね。中原さんはアメリカに長く行かれていたので、アメリカはどうですか。

中原 アメリカは逆に、産地がないというのが魅力でした。

小仲 産地に縛られていない。自由なんですね。

中原

カリフォルニアあたりは、全員移民ですから。オリジナルの人はいないじゃないですか。元はたぶん、メキシコ人が多いかと思うんですけど。

だから、そういう人がいない分、自由にものづくりができる。

ものづくりの始まりを、すごく楽しそうに始めるので。

例えば、素材の採取から始まったりとか、素材を作るところから始めたりとか。 それからものづくりをする。その過程を見せるのも上手ですし。うん、楽しそうにそれをやってるっていうのはすごく羨ましい。

日本はそこがストイックで。秘密主義だったり。なんかもう「俺が研いでる包丁を勝手に触るな」みたいなところがあるでしょう(笑)。それが日本の難しいところ。なんだか自分でビジネス難しくしてってるな、って思うことはあります。

小仲 こだわりが強すぎると、ものづくりそのものしか見えなくなってしまう。

中原 広げるというよりは、ものを完成させることの方が一生懸命の場合が多い。その辺はなんか見ていて、ああ、もったいないなって思う人がたまにいます。

小仲

我々、香りの業界の話だと、以前、中原さんとも盛り上がりましたけど、Juniper Ridgeいう会社があって。 この会社は、抽出機をもって山に入っていって、ホワイトセージとかセダーとか、そういったものの精油をその場で抽出して販売するみたいなことをやっていたんです。そういう斬新な発想には驚かされました。

中原さんは実際に彼らにお会いになったことがあるんですよね。

中原

取材で行ったことがあります。とりあえず楽しそうにやってますよ。

もともとキャンプが好きとか、そういうところから始まっているんでしょう。

小仲 好きの延長線上で、その後、自分たちで展示会もやられていて。自然や普遍性に対する敬意や精神性もある。

中原

そうですね。

アメリカの樹木は非常に面白いなと思いますね。

僕たちは家具作っていて、家具の木材の1つの魅力に、香り、というのもあります。

ここ最近いろんな海外ブランドも、日本のヒノキの香りを作るようになっていたり。

小仲 海外の方は日本のヒノキの香りを一つとっても、我々とは解釈が違うのでしょうね。

中原

日本って「香りを聞く」と言ったりするじゃないですか。すごく面白い表現だなと思って。

聴くってすごい。それはすごくいいなと思いまして、ザ・コンランショップ・代官山店に茶室を作ったんですが「聴景居」という名前にしました。「景色を聴く」という場所にしたいとお願いしたんです。日本って、そういう独特の感覚があるなと思って。

小仲 中原さんにとって「聴く」というのは、どういう解釈ですか。

中原

入ってくることに、自分がオープンである、という感じでしょうか。

それも含めて、入ってくることを受け入れる自分がどうなるか、というのは大事かな。

小仲 心の余白じゃないですけども、禅の世界にも通じるかもしれませんね。

中原 余白がないと、 入ってくるものを受け入れる場所がない。なんていうかな、自分に余裕がないというか。そういう場所を作るためという思いが「聞く」という言葉に、込められているのかもしれません。

小仲 中原さんは常時心の中に余白があるということですね。

中原 いやいや、いっぱいいっぱいですよ(笑)。

小仲 吸収力があるという意味で。

中原 旅をする時が一番、余白が訪れます。心のどこかにターニングポイントができると、そこに余白ができるというか。人のための場合もありますし、自分のためもあります。「何かできるな」と思う瞬間が見つかると、楽しいですよね。

- <<前のページ

- 3/3

- 次のページ>>

中原慎一郎さんプロフィール

株式会社コンランショップ・ジャパン 代表取締役。

1971年鹿児島県生まれ。「ランドスケーププロダクツ」ファウンダー。

東京・渋谷区にてオリジナル家具などを扱う「Playmountain」、カフェ「Tas Yard」などを展開し、家具を中心としたインテリアデザイン、企業とコラボレーションしたプロダクトデザインも行う。

2022年4月に株式会社コンランショップ・ジャパンの代表取締役社長に就任。

株式会社日本香堂ホールディングス

https://www.nipponkodo.co.jp/company/

構成・森綾(フレグラボ編集長)

撮影・萩庭桂太