- HOME

- スペシャルインタビュー「今、かぐわしき人々」

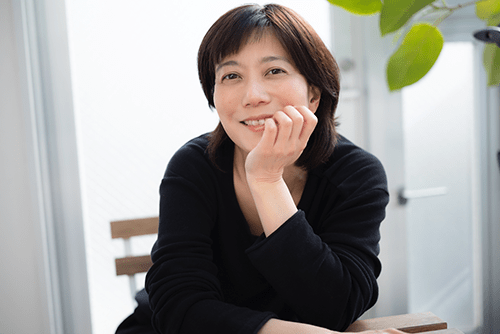

- 第133回:三島有紀子さん(映画監督、脚本家)

-

- 特集

-

スペシャルインタビュー「今、かぐわしき人々」

第133回:三島有紀子さん(映画監督、脚本家)

《3》今しか撮れないもの、100年後に観せられるものを目指して

三島さんが映画を撮りたいと思ったのは大学時代。アルバイトで塾の教師や試験官、エレベーターガールもしながら、貯めたお金で撮りました。

「そのうちにパン屋さんでバイトするのもいいなと。なぜなら、翌日の撮影に売れ残りの日持ちするドイツパンを持っていけたからです(笑)」

今でこそ笑い話ですが、当時の三島さんはきっと一生懸命だったのです。撮りたい気持ちの純粋さが伝わってくる話です。

やがてNHKでドキュメンタリーを撮っていたことも、彼女の作品がファンタジックであっても、どこかリアルだという要素に結びついているのかもしれません。

「NHKでは『今、なぜこれを撮るのか』を常に問い続けさせられた。そのことは今も自分のなかにあるのですね。人物像にいかにリアリティがあるか。たとえファンタジーであっても、あたかもそこにいるように作り上げたいという思いがあります」

また、キャストの魅力を最大限に引き出すのも、三島作品の素晴らしさ。私ごとながら、20年ほど雑誌『ミセス』の表紙に登場する女優をインタビューしていました。その女優たちが三島作品のヒロインだったことが何度かありますが、彼女たちは口を揃えて「この映画に出たことが本当に人生の中の宝物」だと語ってくれました。

「俳優さんたちが他では見せていない表情、声。それがこの現場だからこそ魅力として現れる、ということは常に意識しながら撮っています。ですから、たとえば本読みで、私はその人がどういう人なのかを観察している時間が長いようです。もちろん、こっちから撮るとどう見えるかとかという造形のこともあるし、こういうところが素敵な勘をしているなというような心情の捉え方みたいなこともある。それを、実際の撮影で、意思決定のシーンだから強い顔をこちらから撮ろうとかこんな感じでお伝えしよう、ということにつなげていくのです」

大阪、堂島といえば繁華街も近い中心地。幼い頃から、歩いて大きな映画館や、名画座に通って映画を見続けていた三島さん。映画は身近なものであり、その映画への思いは自然に「つくる側」へと育っていったのでしょう。

「映画は未知との出会い。作り手全員が100年後に見せられるものを作ろうと思うのが映画かな。恥じないものにと、そこに向かって頑張れる、その現場が好きなんですね。そして観てくれる人たちの数だけ見方があるのがまた面白い」

5月にイタリア、フランスの55館の映画館で『Red』が公開されました。

「いろんなところで観てもらえるのも幸せなことです。国によってさまざまな受け止め方があって面白い。たとえば『幼な子われらに生まれ』では、ドイツの方には『なぜ家庭で問題が起こっているのに友達に相談しないの』と言われ、”恥の文化”が浮き彫りになります。日本人は『パパ』と呼んでもらうことにこだわるけど、養子制度の進んでいる海外ではそれもよくわからないと言われる。絶望と希望のすり替わりさえ起こることもあるわけですね。でもラストに感じて頂ける印象は各国同じ方向だったりして面白いです」

三島さんが踏み出す道は、ますます世界へと広がっていきます。考え方は違っても、同じ五感をもつ人間の心。そこへ彼女の作品は、じんわりと響いていくことでしょう。

『IMPERIAL大阪堂島出入橋』のDVD発売予定!

- <<前のページ

- 3/3

- 次のページ>>

取材・文 森 綾

フレグラボ編集長。雑誌、新聞、webと媒体を問わず、またインタビュー歴2200人以上、コラム、エッセイ、小説とジャンルを問わずに書く。

近刊は短編小説集『白トリュフとウォッカのスパゲッティ』(スター出版)。小説には映画『音楽人』の原作となった『音楽人1988』など。

エッセイは『一流の女が私だけに教えてくれたこと』(マガジンハウス)など多数。

http://moriaya.jp

https://www.facebook.com/aya.mori1

撮影 萩庭桂太

1966年東京都生まれ。

広告、雑誌のカバーを中心にポートレートを得意とする。

写真集に浜崎あゆみの『URA AYU』(ワニブックス)、北乃きい『Free』(講談社)など。

公式ホームページ

https://keitahaginiwa.com